Desengaño terminal

Luisa F. Ilustraciones: Verónica Velásquez

La pregunta lógica es por qué no me fui antes. Ojalá la respuesta fuera igual de simple. Un colegio de monjas en la Medellín de los noventas, el conservadurismo de mi familia y mi credulidad terminaron convenciéndome de que el prestigio era más importante que la satisfacción. Eso y que, como diría un compañero de primer semestre que un año más tarde se iría a estudiar diseño gráfico, “la medicina es la carrera del que no tiene carrera”. Tiene sentido. En el colegio era pésima en química y ni siquiera me gustaba la biología. Un año y medio más tarde estaba disecando un cadáver y memorizando el ciclo de Krebs. Tenía quince años, cursaba el grado once, no sabía dibujar ni cantar, me gustaba el voleibol, pero no era una gran deportista; me gustaba tocar guitarra, pero no era capaz de sacar a oído ni un villancico. Así funciona el subdesarrollo: mientras en Colombia la música y el deporte son hobbies de fin de semana para la mayoría, en Europa les pagan a los estudiantes por hacer lo que les gusta.

Lo único que le agradezco a la medicina es poder automedicarme. No tener que ir de consultorio en consultorio, pidiendo quintas y sextas opiniones, sustentando mi hipocondría en la primera página de Google, me ha ahorrado tiempo.

Dos años después de terminar el rural, aún pensaba que algún día haría algo que disfrutara. Y procrastinando. Tenía mucho ahorrado. Sabía que iba a necesitar plata para no tener que volver a la medicina, como una adolescente que se independiza y, tras probar suerte, vuelve a su casa con la mirada baja a pedirles dinero a los papás porque se cansó de decidir entre un almuerzo y un pasaje.

Finalmente me harté. Una paciente llegó nueve minutos tarde y no la atendí. Me insultó, su novio, desafiante, me dijo que trabajaba en la Secretaría de Salud de Antioquia. Le respondí, “súper bueno”. Después de veinte minutos de insultos (“esta medicucha”, “esta cosa”, “uno se está muriendo y no les importa”...) durante los cuales me limité a escribir textualmente lo que me decían, llamé al vigilante para que los sacara. Ellos llegan tarde y los médicos desalmados no los esperamos, pero si uno se atrasa, a los pacientes les toca esperar. Y si atiendo al que llega tarde, el siguiente se molesta porque llegó temprano y me demoré en llamarlo. Así ad infinitum. Y con ese argumento que ya me sabe a mierda, los “dueños” de la salud en Colombia nos tienen enfrentados a médicos y pacientes, mientras se enriquecen con cada barrera que se inventan para limitar los gastos.

La confrontación con aquella mujer (con cuya altanería consiguió una nueva cita ese mismo día, con otra médica que le diagnosticó una faringitis viral) fue lo que necesité para irme a Bogotá a hacer una maestría en periodismo. Ya me había presentado dos veces, en octavo y noveno semestre de medicina, pero no pasé. Igual, tampoco sé qué habría hecho en caso de pasar. ¿Qué les habría dicho a mis papás? ¿Que lamentaba haberlos hecho pagar cinco millones de pesos cada semestre, pero quería estudiar otra cosa?

Hasta ese momento lo menos malo del trabajo era redactar las historias clínicas. Cuando el paciente salía, las releía y reescribía. Una amiga me dijo que le gustaba leerlas porque parecían “historias de internista”. Asumo que de un profesor internista que debe dar ejemplo, no los telegramas de quienes no enseñan. Por eso especializarse es tan importante: para poder disfrutar del placer de ganar más escribiendo menos, dando cuenta de un solo motivo de consulta en vez de “varias cositas” que demandan más de quince minutos.

La maestría era perfecta: duraba tres semestres, a diferencia de los ocho de una carrera, y el único prerrequisito era tener un pregrado. Al terminar, cuando empezaba la tesis, me contrataron como periodista y trabajé dos años escribiendo sobre salud, política, internacionales... lo que fuera. Habría escrito un perfil de Uribe, el gran colombiano, con tal de no volver a oír a gente culpándome de los errores de otros médicos, de lo difícil que es conseguir citas, además de ordenarme que les ordenara los exámenes que creían necesitar y a qué especialista remitirlos, o todas las anteriores.

Los semestres de maestría fueron la mejor época de mi vida, los únicos días en los que no odié despertar cada mañana. Mientras viví en Bogotá, por primera vez en 29 años, dejé de esperar con ansias los fines de semana. Quería escribir y que alguien llenara mi texto de tachones y correcciones que me ayudarían a enfrentar textos futuros. Me arriesgaba a sacar una mala nota si no entregaba un artículo estructurado y bien escrito. Tras catorce años de memorizar nombres en latín, dosis que tendría que repetir porque al pasar la página las olvidaba, llegué a pensar que tal vez el cielo sí existe y se mide en clics.

En la medicina, pensar y opinar significa tardar en tomar decisiones, y, en el peor de los casos, terminar en la cárcel. Además, lo que parece lógico muchas veces se contradice con los estudios. Entonces hay que mantenerse actualizado sobre paradigmas que en un par de años probablemente serán obsoletos. Supongo que no tengo la vocación de servir. Es que no quiero que ningún paciente me diga que está vivo gracias a mí, que yo sí le escucho, o que por fin un médico “dio con lo que tenía”, aunque lo oigo casi todos los días. Ni siquiera me gusta escuchar, solo prefiero ahorrarme discusiones y jamás hacer uso de la póliza de responsabilidad civil.

Cuando mis compañeros de maestría se quejaban de que las prácticas eran exigentes y sin remuneración, yo recordaba el internado: pagar un año académico para hacer turnos de noche, dormir en camillas y colchonetas; atender pacientes a las cuatro de la mañana mientras los especialistas duermen, y escribir las historias clínicas para que ellos las firmen, a veces sin leerlas, sentados en sus camarotes con la cobija encima y la almohada marcada en la mejilla. Por eso, me quedaba gustosa en la redacción escribiendo sobre el proceso de paz o la “polémica foto” de Kim Kardashian.

En este punto imagino que muchos de mis lectores querrán saber mis datos personales para jamás pedir una cita conmigo. Lamento ser yo quien haga esta revelación, pero lo único que diferencia mis quejas de las de mis otros colegas es que yo hice algo al respecto. Bueno, además de catorce años de déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, no diagnosticado ni tratado. Y dieciocho años de depresión perenne que me hicieron desarrollar el sarcasmo que ayuda a sobrevivir cuando el suicidio deja de ser una opción.

***

Cuando estaba en primer semestre, la fotocopiadora de la facultad también servía como fotocopiadora de la clínica, así que los pacientes iban allí a sacar copia de sus documentos para los trámites con su respectiva EPS. Delante de mí, en la fila, estaba un señor de unos setenta y tantos años y, delante de él, una estudiante que luego supe estaba en octavo semestre. Una vez recibió sus fotocopias ella dio unos pasos para irse, pero el empleado de la fotocopiadora la llamó: “Espere, se le quedó el libro”, a lo que el anciano respondió: “Cómo será en el hospital. Deja la pinza dentro del paciente”. Si un médico toma un paquete de fotocopias y olvida el libro, quién sabe, también podría dejar a un paciente abierto e irse a dormir. Me imagino a aquel hombre preguntándole a cada uno de sus médicos si alguna vez ha salido en la mañana y dejado la cafetera prendida, y si alguno responde que sí, rompiendo la fórmula a la salida y pidiendo una cita con otro.

En segundo semestre, al final de una clase sobre los músculos del tórax, un profesor de anatomía dijo que aún estábamos jóvenes y a tiempo para estudiar lo que quisiéramos. Renegué en silencio. ¿Renunciar? Eso sería fracasar. Obstinada y en medio de la peor depresión de mi vida, estaba convencida de que cancelar el semestre sería darles la razón a esos profesores de bachillerato que parecían seguros de que la factorización era un gran indicador del éxito profesional, y que el puntaje del Icfes es directamente proporcional a la belleza de los hijos y el salario.

En tercer semestre, un grupo de estudiantes de otra universidad expuso los resultados de una encuesta en la que encontraron que un poco más del ochenta por ciento de los estudiantes de medicina habría preferido estudiar otra carrera. No sé por qué me sorprendió el hallazgo, tal vez porque la gripa que tenía hacía que mi atención fluctuara entre las diapositivas y mi rinorrea. Para ese momento ya tenía evidencia empírica que soportaba tal conclusión. Cuando estaba en preuniversitario, un completo desconocido que cursaba sexto semestre, amigo de una compañera, me confesó en el patio frente a la rectoría que, si pudiera, devolvería el tiempo y estudiaría otra carrera. Atónita le pregunté por qué. “La carrera y los pacientes son muy mal agradecidos”, respondió. Fungiendo de orientadora profesional, le sugerí que aún era tiempo de hacer lo que quería. Respondió que no tenía otras opciones. Tres años de repetir, memorizar y adular doctores le atrofian el cerebro a cualquiera.

En quinto semestre, en unas horas de receso en la cafetería, el tema salió al aire durante la crisis que produce perder un parcial tras otro de medicina interna. Éramos cinco compañeros en una mesa. La que ostentaba el mejor promedio del salón, fungía de monitora del semestre y nunca había perdido un parcial de medicina interna, confesó que si pudiera devolver el tiempo estudiaría otra cosa. Si eso lo decía la que discutía en las rotaciones cuando alguien sacaba una nota más alta que la suya, ¿qué podíamos esperar los demás mortales? Todos asentimos con la mirada baja pero nadie dijo nada. Tal vez mis compañeros creían, como yo, que ya era tarde y habíamos sido muy cobardes para hacer algo a tiempo.

En su primera clase, uno que otro doctor daba el mismo discurso lastimero del tipo “aún están a tiempo de tomar consciencia”, como si fuera un chiste, pero a mí me producía pánico. Pensaba en un secuestrado a quien le apuntan con una pistola mientras trata de hacerle señas a la patrulla que pasa por el lado.

Sin embargo, entiendo la fascinación que causa un libro como Do no harm, de Henry Marsh, y lo exótico que resulta que un cirujano, nada más y nada menos, pueda unir sujeto, verbo y predicado. Además, es lógico que las experiencias de un médico despierten interés, aunque sea una lectura lenta y repetitiva, ya que desmitifica el miedo de los pacientes a poner sus vidas en las manos de “otro mortal” como ellos, miedo que les lleva a hacer exigencias ridículas.

Infortunadamente, cuando Dios guio a los apóstoles para que plasmaran su sabiduría en papel y la dieran a conocer al resto de la humanidad se preocupó más por asegurarse de que los dueños supieran cómo tratar a sus esclavos hebreos que por revelar la cura del cáncer. Desde entonces y para siempre, estamos condenados a aprender del ensayo y el error.

Siguiendo con las historias de negación, en una reunión semanal donde le recuerdan al personal que su trabajo no apesta tanto, la psicóloga nos preguntó a quince médicos por las cosas buenas de la medicina. Hubo tres respuestas: “Solucionarle al paciente”, “el conocimiento” y “la resolutividad”, que es lo mismo que solucionarle al paciente. Mientras la psicóloga permanecía en silencio esperando más opiniones, todos nos mirábamos y la mirábamos a ella, en blanco, pensando en el salario sin decirlo, porque qué médico cuyo modelo a seguir debe ser Patch Adams se atrevería a admitir que lo que más, o lo único que le gusta de su trabajo es tener un sueldo decente. Seguramente Patch Adams pagaba servicios y mercaba con su vocación. Cuando la psicóloga preguntó por lo malo de ser médico la participación se duplicó: las restricciones del sistema, las expectativas de los pacientes, los pacientes groseros, el tiempo limitado de las consultas, tener que preocuparnos por los gastos... Todos se rieron y recordaron los pacientes sabios cuando dije Google.

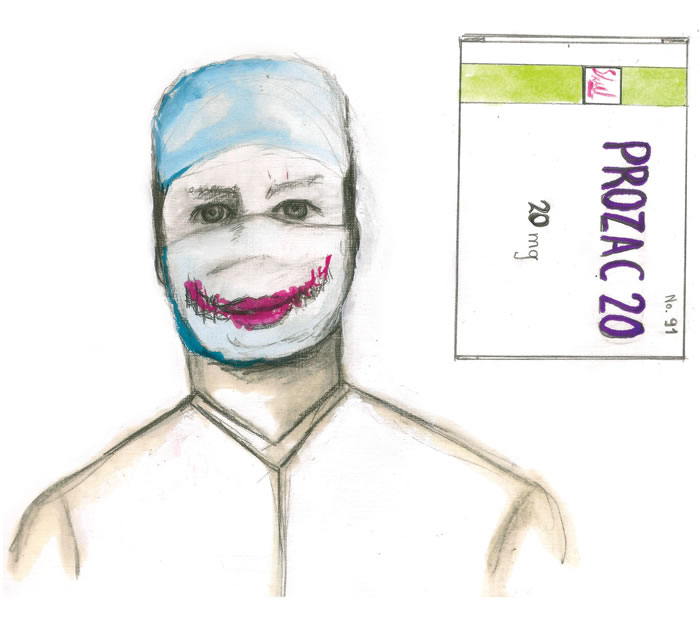

Me imagino lo que el paciente promedio diría si supiera que su médico no disfruta de su trabajo o, peor, que lo odia. Afortunadamente somos buenos actores. Y justo ese número digno de la mejor interpretación de Meryl Streep es lo que me tiene viendo pasar mi vida en cajas vacías de antidepresivos, y no en años. “A mí me gusta el conocimiento, estudiar. Si no fuera por estas locas hipocondríacas...”, me diría una amiga tras lidiar con una señora que le exigía exámenes, pero no quería tomar ningún medicamento para su diabetes. Como si hacerse glicemias y perfiles lipídicos dos y tres veces al año le fuera a evitar un infarto, o tal vez esperaba la cura mágica tras años de rezos e ingesta de hierbas de efectividad demostrada por las vecinas.

Entiendo si en este punto causo animadversión. Es comprensible. Después de todo, así es como un paciente determina quién es un buen médico: por su sonrisa y el número de exámenes (entre menos necesarios, mejor) que le solicite. ¿Qué más puede hacer? El paciente no es médico, no sabe si quien está detrás del escritorio se leyó el capítulo que hablaba de su enfermedad y teme que su diarrea sea un cáncer colorrectal terminal, así que, a fin de cuentas, lo que importa es qué tan buen culebrero es el portador de la bata. El consultorio es una oficina de ventas en la que el vendedor, cuya sonrisa y amabilidad también son calificadas al final de cada mes, intenta convencer al usuario de que no se está muriendo, y de que entre más exámenes y tratamientos innecesarios y sin bases clínicas o científicas un paciente exija, con el fin de “estar seguro” y “quedar tranquilo”, “porque para eso paga EPS”, menos recursos habrá para la cirugía de cataratas del anciano del Sisbén y la quimioterapia del niño con cáncer en el régimen subsidiado.

Esas dudosas virtudes del médico recreacionista las confirmé en el rural con un colega al que me refería como el culpable de la morbimortalidad del pueblo. Los otros médicos, con las mismas quejas que yo, respondían a ese calificativo con un gruñido y volteando los ojos. Nos sentíamos culpables de criticarlo, después de todo ¿quién no se ha equivocado alguna vez? Pero los pacientes lo adoraban. Se sentaba en el pasillo a jugar con los niños y a chismosear con los padres en vez de atender las urgencias. Una de las veces que le recibí turno me entregó un paciente “con una diarrea de bajo gasto” que una hora más tarde terminó en choque hipovolémico; en otra ocasión dejó a un señor infartado sentado toda la tarde en la camilla de urgencias sin recibir tratamiento alguno. Mientras el doctor aquel se dedicaba a las relaciones públicas, el resto de nosotros, tan “serios” que no mandábamos exámenes innecesarios por nuestra odiosa costumbre de apegarnos a lo que nos enseñaron en la universidad, hacíamos control de daños.

Lo irónico es que soy buena médica y los pacientes me aman (excepto los hipocondríacos que llegan tarde, con cuatro motivos de consulta, a decirme que les mande lo que les dijo su vecino, lo que encontraron en Google, lo que les confirmó un amigo médico o que, más frecuentemente, no es médico, pero “tiene lo mismo”). Otros me han dicho que soy la que mejor los ha revisado o la más amable que les ha tocado. Otros dicen que seguirán pidiendo sus citas conmigo. Algunos, cuando decido remitirlos al especialista, me preguntan cuándo me volverán a ver. “Pues, el especialista ya se encarga de seguirlo manejando… Si tiene alguna otra cosa, vuelve”, respondo, ante lo que reaccionan con un puchero de desaprobación, como cuando un profesor les dice a los niños que el recreo será más corto.

Durante años me lo pregunté y se lo pregunté a mis compañeros, y nunca entendí, por qué un ama de casa iría a la EPS una y dos veces al mes por gripas y diarreas si cualquiera que haya tenido una gripa o una diarrea sabe que son autolimitadas. Eso implica hacer filas, esperar sentado, recibir chuzones, pastillas… Pero un día comprendí. Después de salir de una cita, sentada en espera de un larguísimo turno para reclamar mi fórmula, sentí una satisfacción fugaz: alguien me cuidaba, se preocupaba por mí tanto como para mandarme medicamentos costosos y exámenes de control. Cuando volví a la realidad, sentí asco de mí misma. Este sistema de salud del que tanto renegamos es una de tantas fuentes de autocomplacencia que el ser humano necesita para no sentirse solo, inútil, olvidado. Ya dejé de contar las veces que he oído a pacientes junto a mí, en una sala de espera, competir por quién tiene la enfermedad más grave.

—El doctor me dijo que tengo la presión muy alta y me aumentó la droga.

—Pues a mí me mandó para donde el nefrólogo porque la presión me está dañando los riñones.