Optimus Prime es un submarino

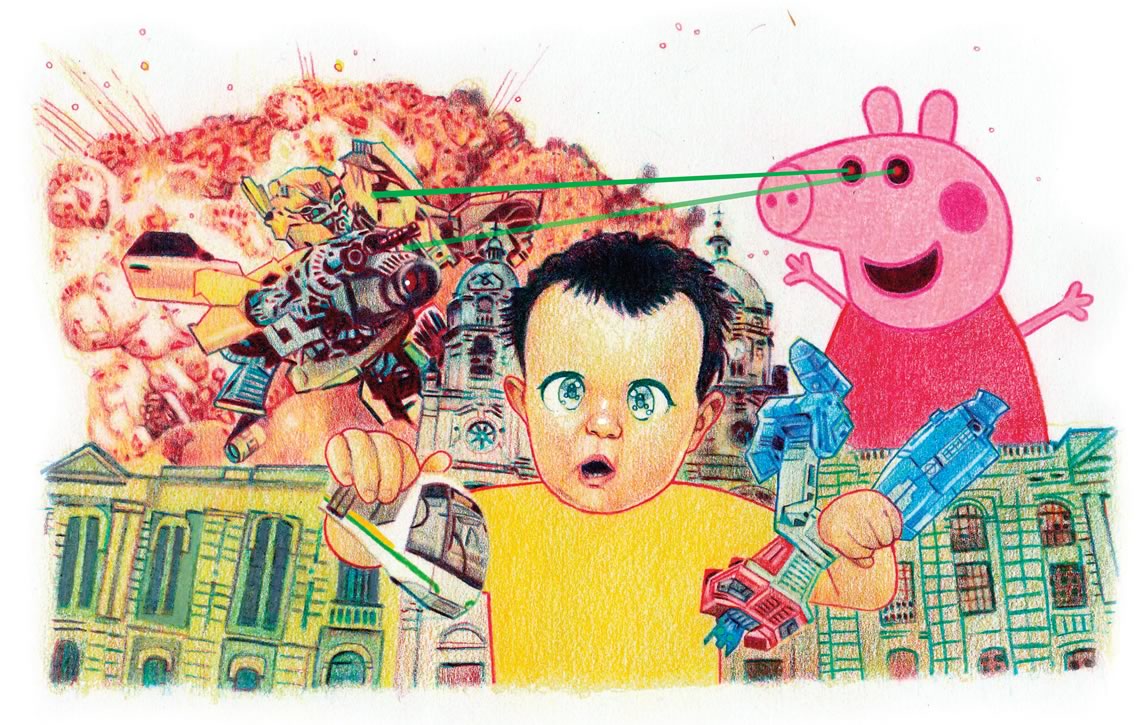

Pilar Quintana. Ilustración: Sebastián Restrepo

El muro es demasiado bajo, incluso para un niño de un año y medio. No puedo evitar mirar hacia el jardín selvático del primer piso e imaginar el cuerpecito de Sebastián tirado en el camino de piedra con el cráneo reventado contra el andén.

—Ten muy gande —dice.

Se refiere al tranvía de Ayacucho, un tren como salido de una película futurista, blanco y lleno de ventanales, que se desliza por entre los edificios antiguos de la plazuela San Ignacio con un zumbido limpio. Desde que lo vimos, hace unos minutos, no ha parado de repetir que es muy gande.

—Sí —confirmo por enésima vez—, muy grande.

—Muy muy gande.

Entramos al salón. Hay un proyector, los pupitres son plásticos y el tablero acrílico, pero en todo lo demás parece de mil ochocientos. No tiene ventanas al exterior, solo hacia el pasillo del muro demasiado bajo. Como no podré mantener todo el tiempo un ojo en Sebastián, deberé cerrar la puerta y, para que entren el aire y la luz, abrir las ventanas. Por fortuna por el pasillo no transita mucha gente.

Descargo el morral sobre el escritorio, desabrocho el portabebé y saco a Sebastián. Lo pongo en el piso, de pie, frente a mí.

—Hijo —me agacho para quedar a su altura—, te tienes que portar juicioso. Yo sé que no es fácil, pero es muy importante. La mamá necesita este trabajo para poder sostenernos este semestre.

Me mira como si entendiera a la perfección. Tiene el pelo desordenado, la naricita escasa y unos ojos enormes de personaje de anime. Siempre que veo sus ojos me pierdo. Alrededor, el claustro se podría estar desmoronando y yo seguiría embebida, sintiendo que no hay en el mundo nada más bello ni más valioso que este niño.

—Si te portas bien, cuando salgamos de trabajar, nos montamos en el tren.

Sebastián se emociona:

—¡Ten muy gande!

—¿Quieres montar en el tren?

—¡Chí! —dice aplaudiendo.

Saco a Optimus Prime del bolsillo y se lo entrego. Es un modelo pequeño, para niños mayores, difícil de transformar. Está en modo robot y Sebastián hace lo que puede: le abre los brazos como si fueran alas e, imitando el ruido de un avión, se lo lleva volando.

Temo que Sandra venga a darme la bienvenida y al ver a Sebastián le cambie la expresión: “¡Por dios, Patricia, ¿qué es esto?! ¡Así no vamos a poder trabajar!”.

***

Termino de abrir las ventanas y cierro la puerta. Los peligros se quedan afuera y yo recuesto las nalgas sobre el escritorio. Detrás de mí, Sebastián arroja al suelo a Optimus Prime. Los alumnos lo miran y luego me miran a mí. Explico que en todo el país hay jornada pedagógica y no hubo clases ni en los jardines infantiles, que en la madrugada al marido de la niñera que contraté le dio un infarto y, como soy nueva en Medellín, no tengo familia ni amigos y en tan corto tiempo no conseguí quien la reemplazara.

—En fin —concluyo—, este es Sebastián y yo soy Patricia, su tallerista.

Sebastián grita: “¡Tansfolación!”, se tira al suelo y empieza a reptar. Sé que acaba de transformarse en carro porque él es Bumblebee y se dirige a rescatar al caído Optimus Prime, pero parece un soldado arrastrándose por la trinchera como en las películas de guerra que obviamente no le dejo ver.

—Podría haber aplazado el comienzo del taller —dice una.

Tiene un peinado anticuado, como de rey del siglo XV, y no logro adivinar si tiene hijos, entiende y está tratando de ser amable conmigo o más bien le parece fatal que haya traído a Sebastián, quien llega hasta Optimus Prime y lo agarra gritando: “¡Te tengo!”.

—¿Aplazarlo de nuevo? —dice una que está atrás.

—No sabía que ya lo había aplazado una vez.

—Fueron dos.

La primera porque estábamos recién llegados a Medellín y Sebastián, que todavía no se adaptaba al nuevo jardín, lloraba todo el tiempo, y la segunda porque le dio fiebre.

***

Hago mi mejor intento por escuchar a los alumnos mientras se presentan, pero en la zona de desastres que tengo atrás los autobots sufren terribles accidentes, vuelan en pedazos por el aire, experimentan dolores indecibles, gritan y aparecen misiones de rescate, así que sobre todo finjo que los escucho.

En mi plan inicial, luego de las presentaciones, expondría unos conceptos básicos para darles herramientas y medir el nivel del grupo. Ahora es impensable hacer nada en el salón, mucho menos una exposición teórica. Así que propongo un ejercicio: conseguir una historia en los jardines del claustro, el centro de atención de Comfama, la plazuela San Ignacio, las calles, el tranvía, el puesto de la señora que vende recortes de hostia…

—Donde sea —concluyo—, pero allá afuera.

Con el dedo, señalo la puerta y ellos me miran confundidos.

—Vamos a jugar al reportero: a usar la realidad como fuente para contar una historia.

Animados, algunos alumnos se levantan: las treintañeras, la muchacha de los piercings, su compañero y las dos colegialas. Al verlos, los otros — mayores y dudosos— se empiezan a decidir.

Se me acerca una: canosa, con pelo corto, cejas gruesas y un bastón de madera que la hace ver aguerrida.

—¿Este es un curso de escritura?

—Un taller de escritura creativa.

—¿Vamos a aprender de redacción y esas cosas?

—No, señora, vamos a contar historias: cuentos, ficciones —concluyo—: literatura.

No sé si decepcionada o gratamente sorprendida, la mujer da un golpecito con el bastón y sigue hacia la puerta. Todos han salido y está abierta de par en par. Afuera aparece el muro demasiado bajo y de nuevo me llega la imagen del cuerpecito de Sebastián estrellado contra las piedras del primer piso.

Por instinto, me vuelvo para buscarlo. No está atrás. El silencio y la calma que ahora ocupan el salón me resultan atroces. Tampoco está adelante ni a los lados. Lo desatendí por andar pendiente de la señora, y ahora mi hijo no está en el salón.

—¡Sebastián! —grito asfixiada como si un ave de rapiña me tuviera atenazada la garganta con sus patas.

Antes de que pueda moverme y salir corriendo hacia el pasillo lo descubro al lado, pegado a mi falda, tan cerca que por eso no lo vi.

***

Sebastián me muestra a Optimus Prime: ha perdido los brazos.

—¡¿Qué le pasó a Optimus?!

—E un sulamino —dice.

Sulamino significa submarino y no es buena señal que Optimus Prime se haya convertido en uno. En casa, llama sulamino a cada juguete que se le rompe y, con desprecio, para no verlo más, lo entierra en la matera de la sala, lo patea debajo de la cama o lo tira a la basura.

Ahora hace navegar a este nuevo sulamino, pero enseguida lo deja caer. Descubro a un hombre junto a la puerta.

—¿Esta no es la clase de escritura? —dice.

—Sí.

—¿Doña Patricia?

—Sí.

—¿No han llegado los estudiantes?

—Están afuera haciendo un ejercicio.

El hombre entra. Lleva camisa y pantalones de vestir, un corte de pelo impecable y el carnet de Comfama colgado al cuello.

—Soy Jorge Hernández, el auxiliar de servicios. Doña Sandra me envió.

—Un ejercicio de escritura para que vayan calentando la mano —explico.

—Doña Sandra quiere saber si necesita algo.

—Todo está perfecto.

—¿Quiere que le prenda el video beam?

—No hace falta, gracias.

Me siento en el escritorio y abro el portátil. Supongo que intento parecer profesional. Jorge mira a Sebastián. Optimus Prime yace desmembrado en el fondo del océano y él, de pie junto a los restos, un dios indiferente y colosal, se hurga la nariz. Se me ocurre que podría decirle: “Es el hijo de una alumna, madre soltera la pobre”. Pero le cuento la verdad. Jorge me escucha en silencio y al final se queda mirándome. Yo pienso que me van a echar y luego me pregunto dónde habrán quedado los brazos de Optimus Prime.

***

—Mamá, quelo teta.

Es hora de que Bumblebee haga su entrada. Lo saco del morral:

—¡Mira quién llego!

Sebastián lo observa. Está en forma de carro: un Camaro amarillo con franjas negras y bordes puntiagudos. Lo agarra y de un tirón lo transforma en robot. Tiene las piernas largas y poderosas, escudos protectores y brillantes ojos azul turquesa. Lo agarra, lo convierte en robot y lo sigue observando. Es su transformer favorito.

—Bumblebee me dijo que tenía una misión: rescatar a Optimus Prime. Pero antes deben encontrar los brazos. Pobre Optimus sin sus brazos.

—¡Tansfolación! —grita Sebastián y de nuevo lo convierte en carro—. ¡A lescate!

Se agacha, lo desliza por el piso y por un momento parece que se entregará al juego. Sin embargo, no he terminado de escribir la primera palabra en el tablero y él lo suelta. Vuelve junto a mí.

—Mamá, quelo teta.

Todavía no es hora de la siesta y si le doy teta no se dormirá sino que se pondrá más inquieto. No me queda alternativa: voy al morral, saco el teléfono, abro YouTube y en el buscador escribo “Peppa Pig”.

***

¿Cómo encontró la historia? ¿Por qué la eligió? ¿De qué se trata?

Termino de escribir las preguntas en el tablero y llegan los alumnos. Primero los mayores, luego las treintañeras, las dos colegialas y al final la de los piercings con su compañero.

La de los piercings es de mi edad, lleva el pelo al estilo de Amélie y aros y labrets en las cejas, la nariz, la lengua, las orejas y debajo del labio inferior. Son por lo menos una docena. Amélie darks y, no sé por qué, imagino que vegetariana. Mientras avanza, se queda mirando a Sebastián que está sentado contra la pared, con el teléfono en las manos, por completo absorbido: un zombi.

***

Uno por uno los alumnos responden las preguntas del tablero y puedo prestarles atención. Solo faltan unos pocos cuando Sebastián deja a un lado el teléfono y viene a jalarme la falda.

—Quelo teta.

—Ahora mamá está trabajando.

—Quelo teta.

Estoy sentada en el escritorio, cambio de posición y me dirijo a los alumnos:

—Denme un momento, por favor.

El que hablaba se interrumpe, un jubilado cuya historia se inspira en la ceiba inmensa junto a la calle Pichincha. Miro el reloj en el portátil. Puede que sea hambre. Le doy un queso pera. Ni siquiera lo mira, lo tira al suelo.

—¡Quelo teta! —grita.

Me levanto y recojo el queso, evitando las miradas de los alumnos. No quiero saber si mi hijo les parece un malcriado. Voy por el teléfono que está en el suelo y al agacharme veo, debajo del escritorio, los brazos de Optimus Prime. También voy por ellos y, ya que estoy, recojo a Bumblebee y el cuerpo mutilado de Optimus Prime.

Pongo todo sobre el escritorio. Suspiro. Luego saco del morral una bolsa de gusanos de goma y, al verla, Sebastián se emociona:

—¡Quelo, quelo, quelo!

La abro, se la entrego y él agarra un gusano de colores radioactivos cubierto en polvo de azúcar. Con placer, se lo mete a la boca y yo le reviso el pañal. Sigo evadiendo a los alumnos. Vuelvo al escritorio y me siento. Entonces sí los miro y hablo:

—A veces también me toca darle Coca-Cola, desde que nació es el único vicio que me permito, ¿y cómo puedo negarle lo que yo misma hago?

***

—¿Cómo se convierten las ideas en historias?

Formulo la pregunta mientras Sebastián se traga el último gusano. Se queda extasiado durante un segundo más. Solo un segundo. Enseguida bota la bolsa vacía a un lado y viene hacia mí.

—¡Quelo teta!

El tono es apremiante. Ya es hora de su siesta y no le queda ni un resto de paciencia. Está al borde del llanto y yo tengo que actuar de inmediato. Veloz, me dirijo al asiento, donde está colgado el portabebé, que agarro. Pero no consigo amarrármelo antes del estallido:

—¡Teta teta mamá teta teta teta mamá mamá teta mamá teta teta teta!

Mi hijo está gritando y a mí no me importan los alumnos ni Sandra ni perder el trabajo ni nada que no sea remediar el llanto de mi hijo. El salón desaparece y el llanto es lo único que queda. Agudo, desesperado, acuciante.

—Ya, ya, ven, hijo, ven, aquí está mamá.

Lo alzo, me lo pongo en el portabebé, termino de ajustar las correas, me saco la teta y al tiempo que él empieza a chupar le acaricio la cabeza. Todo queda en calma. Lo beso en la frente y levanto la mirada. Los alumnos están mirándome.

***

Doy vueltas por el salón.

Sebastián pesa diez kilos, ya llevo más de media hora con él encima y tengo un dolor sordo en la espalda. Ajusté demasiado la correa de la cintura y me aprieta. Hace calor, sudamos, todo me pica y no me puedo rascar, sentarme ni estirar. No he logrado guardarme las tetas y los alumnos, si estuvieran de pie, podrían verme los pezones. Pero, de alguna manera, me embarga una sensación de bienestar: mi hijo está dormido y a salvo, los alumnos trabajan y alrededor, por una vez, hay paz.

Esto es lo más sola y libre que puedo estar desde que soy mamá. Sola y libre en un salón lleno de alumnos y con un ser humano adherido al cuerpo, un ser humano pequeñito que depende de mí para sobrevivir.

Una mujer me mira desde la puerta. Me acerco:

—¿Sí?

—Soy Sandra.

—¿Sandra? —digo con asombro—. Me la imaginaba distinta.

—¿Distinta cómo?

—Vieja, fea, entaconada, toda maquillada, no sé —nomás lo digo me arrepiento—. Perdón, perdón. Estoy como loca —me interrumpo y agrego—: Pero muy contenta con el taller: ¡los alumnos están escribiendo sus primeros párrafos!

Se los muestro con la mano para que lo corrobore. Están enterrados en sus pupitres, deslizando la mano por sus cuadernos. Ella no dice nada. Baja la mirada hacia Sebastián. Es más alta que yo y seguro alcanza a verme los pezones.

—Yo sé, Sandra, le juro que no tuve otra opción.

—A mí me tocó dejar los míos con mi mamá.

—¿Usted tiene hijos?

—Dos: uno de cuatro y otro más pequeño que el suyo, y mi mamá es horrible: no tiene paciencia, se pone a ver telenovelas, los descuida… No he tenido un minuto de tranquilidad en todo el día. ¿Cómo es que cierran los jardines infantiles, ah? Esas jornadas pedagógicas son un desastre.

Me quedo estupefacta y, cuando por fin logro hablar, digo:

—Yo no sé cómo hacen las mamás que tienen dos.

—Yo no sé cómo hacen las mamás solteras.

Me entran ganas de llorar y Sandra mira a los alumnos:

—Están muy aplicados.

Le digo que sí y ella me dice que cuando termine vaya a firmar la cuenta de cobro de este mes a su oficina. Luego se despide y yo, aliviada, vuelvo al salón. Sebastián ha abierto los ojos y me sonríe.

—Buenos días —le sonrío de vuelta.

Es precioso: los ojos inmensos, la naricita escasa, el pelo alborotado. De pronto se pone serio y rojo, puja, le salen un pedo largo y el chorro de popó explosivo y empieza a oler.

—Profesora —dice un abuelito que está en sudadera—, ¿será que podría explicarme otra vez lo del detonador? Es que no sé si entendí.

—Claro que sí —digo.

Pero me quedo detenida, sin fuerzas. Los alumnos levantan la mirada y a mí, sin poder evitarlo, se me escurren las lágrimas, ligeras como cristales.