Un día fui donde un viejo al que todos conocen y consultan en el pueblo. Como tenía los pantalones y las botas entierrados, se excusó diciendo que estaba “por allá haciendo un trabajo”. Conversaba con unos vecinos en la acera de su casa, que compró hace 33 años por 350 mil pesos en una callecita cercana al parque en la que ahora hay cinco compraventas de oro.

El señor de 67 años, moreno y corpulento, habló primero de duendes que embolatan lo que sea, luego me dijo que “dentrara” y me contó más historias de aparecidos.

—Aquí se veía mucha cosa…

—¿Y ahora?

—Gente rara, por todas partes. Uno sale a la plaza y el forastero es uno…

—¿Y eso es malo?

—Ahg, aburre mucho… Uno asomaba a la puerta y veía una o dos personas. En cambio ahora usté ve un gentío, unas motos toda la noche, todo el día

—dijo refiriéndose a los miles de mineros del Nordeste y el Bajo Cauca que durante los últimos seis años han ido llegando al pueblo.

El señor estuvo muy enfermo. Vive con la esposa y los hijos, y en la habitación que hay enfrente de la sala duerme uno de ellos. Le ofrecieron por ella, que la uniera con un baño que hay detrás, le pusiera puerta y le daban un millón al mes.

—Yo no voy a desacomodar los hijos por acomodar a otro, no, qué tal eso. Porque es que esa gente tan grosera, se tratan como animales, a uno no le gusta eso. Y pasarán cosas en esas minas, yo no sé… A mí no me gusta mucho hablar de eso porque se dan cuenta esa gente… Vea nada más antenoche atracaron una compra de oro allí…

No entró en detalles porque cerró la puerta, pero le han tocado ya dos robos. A veces cuchicheaba y el rugido de un taladro en una construcción vecina ahogaba sus palabras.

—¿Y cómo era el pueblo antes?

—Estaba la Continental únicamente, y barequeritos por ahí en las cañadas. Aquí la gente trabajaba mucho. Cultivaba café, frisol, maíz, de todo… No traían cosas de Medellín y ahora todo lo traen es de allá y tenemos que comprar a como esté. Ayer compré un plátano maduro a mil pesos…

Un par de hijos tienen ganas de irse para Medellín y a él le ofrecieron dos millones de alquiler por la casa, pero ya no se amaña en ninguna parte, ni en su pueblo.

—Es que la cultura de nosotros es muy distinta. El pueblito se mantenía limpiecito. Empezaban a recoger la basura a las siete de la mañana y de nueve a diez ya habían acabado. Ahora empiezan a las siete, y son las cuatro, cinco de la tarde, y sin poder acabar.

No sabe cómo se llaman algunos vecinos ni de dónde son, y los vecinos dicen que él es malaclase porque no se revuelve con ellos. El señor es devoto de San Antonio. Dice que lo tiene alentao y muestra la cicatriz de una cirugía reciente, línea vertical que le recorre el vientre.

Cuando subí a preguntar por el robo la señora de la “joyería” se negó a hablar porque el esposo no estaba, pero un minero que estaba ahí sentado se ofreció a hablar conmigo. Dijo que era de Sincelejo y antes estudiaba Derecho, que tenía 30 años y hacía tres se había venido al pueblo a “aventuriar” con un amigo de Santuario. Dijo que en el municipio hay muchos mineros informales que no han podido formalizarse, “gente muy humilde y muy trabajadora que tiene más de 35 años trabajando la minería”. Dijo que cuando empezaron los desalojos se puso a estudiar leyes mineras, y se largó a hablar de lo que decían códigos y decretos sobre minería tradicional. Dijo que uno de los mineros tradicionales del pueblo trabaja con él y ya había enviado una solicitud para formalizarse pero todavía no recibía respuesta: “Estamos trabajando de manera informal porque es que no ha habido voluntad de la multinacional para formalizar a todos los pequeños mineros del pueblo”. Le pregunté si no era riesgoso para un inversionista meterse en un negocio tan perseguido: “O sea, qué te digo, todo es el manejo que se le dé a las situaciones. Es que mira, te voy a decir así de sencillo: aquí tapan un hueco hoy, mañana hay dos. El minero sabe vivir de la minería, no se va a volver carpintero, no se va a volver albañil. Y aquí la gente está concientizada de que no se van hasta que no se saque hasta el último gramo de oro de debajo de la tierra”.

Dos días después la señora me contó el robo. Entraron dos tipos, preguntaron a cuánto estaba el gramo de oro, sacaron los fierros, afuera justo había un escolta que se guindó a bala con ellos, le dieron a una señora e hirieron a una muchacha para quitarle la moto en la que se volaron. Los cogieron más arriba, eran tres, le dijo la policía a la señora. “Según la inspectora, es la primera vez que se ve un atraco a mano armada acá”, dijo, pero un líder del pueblo me había contado que “sí se estaba manejando mucho eso, pero pa las compraventas que hay – veinte en el casco urbano, al menos medio centenar en todo el municipio– los casos son esporádicos”.

Otro día estuve en un evento en el coliseo del colegio, un “diagnóstico participativo” para el plan de desarrollo del nuevo alcalde. Líderes de las comunidades enumeraron sus necesidades ante los secretarios de despacho. Más allá se veían las montañas, y en uno de los muros del coliseo, un letrero: “Tu indiferencia también contamina”. Desfilaron señores de sombreros, un par de mujeres. Casi todos pidieron acueducto y mejoramiento de viviendas y caminos. Todos pidieron agua. “Nos llega el agua cada tres días”, dijo una muchacha de Murrapal.

Afuera, en un callejón junto a la iglesia, había un culto pentecostal. La retahíla amplificada duró como una hora y media, y mientras el pueblo empezaba a oscurecer retumbaban en el parque las vehementes palabras del pastor: “Hemos observado con nuestros propios ojos que la maldad se ha multiplicado en nuestro pueblo”.

Una montaña de oro

Al cerro donde se levanta Buriticá, sobre el flanco derecho de la cordillera occidental, le dicen La Montaña de Oro. Para llegar hasta allí desde Medellín hay que recorrer un centenar de kilómetros: ascender, atravesar un túnel de 4,6 kilómetros, descender, cruzar San Jerónimo, las turbias aguas del Cauca y Santa Fe de Antioquia, para empezar a ascender de nuevo hasta llegar al lugar conocido como Pinguro, donde comienza, en un desvío a la derecha, la única vía de acceso al pueblo, estrecha y más bien precaria por la que un motocarro se descuelga para llevarte hasta el parque en tres mil. En el camino se cruza con otros motocarros, camiones, mulas y motos, y unos tres kilómetros antes de llegar al casco urbano empiezan a aparecer comederos, bares cerrados, parqueaderos atestados de motos, carros estacionados, mallas y cercas, por todas partes tela verde para cerramiento. Más allá, la ladera casi se despeña hacia el Cauca.

Al cerro donde se levanta Buriticá, sobre el flanco derecho de la cordillera occidental, le dicen La Montaña de Oro. Para llegar hasta allí desde Medellín hay que recorrer un centenar de kilómetros: ascender, atravesar un túnel de 4,6 kilómetros, descender, cruzar San Jerónimo, las turbias aguas del Cauca y Santa Fe de Antioquia, para empezar a ascender de nuevo hasta llegar al lugar conocido como Pinguro, donde comienza, en un desvío a la derecha, la única vía de acceso al pueblo, estrecha y más bien precaria por la que un motocarro se descuelga para llevarte hasta el parque en tres mil. En el camino se cruza con otros motocarros, camiones, mulas y motos, y unos tres kilómetros antes de llegar al casco urbano empiezan a aparecer comederos, bares cerrados, parqueaderos atestados de motos, carros estacionados, mallas y cercas, por todas partes tela verde para cerramiento. Más allá, la ladera casi se despeña hacia el Cauca.

A esta ocupación improvisada al borde de la carretera le dicen San Antonio, y la vereda que atraviesa se llama Los Asientos. Acá fue donde comenzó, hace más o menos seis años, el apogeo minero. Hasta entonces, los habitantes de ese pueblo que se acostaba temprano y despertaba con las gallinas se las habían arreglado para cultivar a pesar de la escasez de agua, para tener vacas a pesar de lo escarpado del terreno. Del oro sabían que por eso se había hecho matar de los españoles el Cacique Buriticá, que durante la Colonia la criolla María Centeno lo había buscado esclavizando negros e indígenas, que en las márgenes del Cauca algunos aún lavaban pero no había explotación en socavones desde finales del XVIII. Todavía dicen que hay cuevas encantadas por la Centeno, que en el Alto del Chocho está enterrado el tesoro del Cacique, que en La Fragua “hay tanto oro enterrado que los cerdos lo pueden levantar con el hocico”.

La cabecera municipal de Buriticá, pueblo de 364 kilómetros cuadrados, es una pendiente con calles y casas repartidas sin demasiado orden en torno al parque, presidido por la iglesia y la estatua de San Antonio, “el santo de todo el mundo”. En las escaleras que rodean el atrio se divisan a todas horas hombres polvorientos de polvorientas botas punteras, más abajo bancas y jardineras rodeadas de estacas con los adornos de la última navidad, y hacia el noroccidente una estatua en bronce del Cacique tan erguido como debió estar cuando murió en la pira. Aquí y allá se ven placas de la Continental Gold, “la compañía”, multinacional canadiense dueña de todos los títulos mineros y buena parte de esos terrenos, que en 2010 reportaba 18 mil hectáreas de títulos y tierras y para 2014 ya tenía casi sesenta mil. Pero según el vicepresidente ejecutivo, la compañía solo explota entre el cinco y el siete por ciento de las 1.900 hectáreas de su título principal.

En los ochenta, un forastero –“Míster Allen”– compró Yaraguá, un yacimiento que primero estuvo en manos de Centena S.A. y que en 2007 pasó a la recién conformada Continental Gold. Veinte años después la compañía comenzó “exploración avanzada”, y poco después empezó a cotizar en la bolsa de Toronto de cuenta del “Proyecto Buriticá”, declarado por el gobierno nacional como Proyecto de Interés Estratégico Nacional para agilizar trámites y permisos. Más o menos por la misma época, en Segovia la Frontino Gold Mines fue liquidada por segunda vez después de un proceso de lo más turbio, y sus minas entregadas a otra multinacional mientras la violencia arreciaba en el Nordeste y el Bajo Cauca, de donde empezaron a llegar miles de mineros.

En julio de 2012 empezaron los desalojos y cierres solicitados por la Continental, pero para el año siguiente habían arribado a la zona cerca de cinco mil mineros, algunos con sus familias, y San Antonio se había llenado de negocios y de cambuches “al estilo gringo: ‘levántese mijo que es que ya me voy a acostar’, entonces el otro se levantaba, se arreglaba y se iba a trabajar”. Periódicos y noticieros reportaban que la población se había triplicado y habían colapsado el colegio y el hospital, que el consumo de sustancias y los embarazos adolescentes se habían disparado, que la minería envenenaba el agua, la tierra y el aire, que Buriticá se había vuelto un desorden en el que todos querían pescar.

Entretanto, el gobierno lograba la aprobación de la Ley 1658 sobre disposiciones para la comercialización y el uso del mercurio, que contemplaba la figura de “subcontratos de formalización” como alternativa a la informalidad. Después de un accidente sin víctimas, el Dapard declaró la zona en alto riesgo y el municipio, calamidad pública, y en noviembre los disturbios por los desalojos dejaron dos muertos y diez heridos. En 2013 otro accidente –cuatro mineros muertos y más de noventa intoxicados debido a una explosión en una mina– dio lugar a más cierres, mientras algunos mineros ya asociados negociaban los términos de una formalización para hacer de la minería una actividad “legal, amigable con el medio ambiente y que respeta la cultura de las regiones”.

El encargado del proceso fue Eduardo Otoya Rojas, por entonces vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía, quien antes había sido gerente liquidador de la Frontino Gold Mine. El 20 marzo se firmó un preacuerdo, y el 10 de mayo, bajo una carpa en la que intentaban resguardarse de la lluvia, los representantes de las asociaciones posaron para la foto y firmaron los subcontratos. “Dijeron: ‘esto hay que firmarlo porque si no nos vamos es a mojar, ya el ministro no viene’, llegó el alcalde, se tiró el discurso y firmamos. Y resulta que cuando fuimos a ver, tenía un parágrafo tercero”, cuenta Frey Úsuga, minero de una de las ocho asociaciones formalizadas ese día. Ese parágrafo dice que el área de explotación “se proyecta desde la superficie, a partir del centímetro uno (1) después de los cinco (5) metros de la franja de seguridad […] hasta una profundidad máxima de cincuenta (50) metros”. “Les hemos dicho a ellos abiertamente –me contó Hugo Valle, representante legal de la Asociación de Mineros Formales de Buriticá–: ome, esto es un mico, esto fue un engaño, qué pasó ahí. Nadie responde, porque obviamente esto fue manejado por el señor Eduardo Otoya”. Y el señor Eduardo Otoya fue despedido de la compañía en julio de 2014 en medio de acusaciones sobre un presunto soborno y rumores que luego serían confirmados por la justicia.

Para finales de 2014 ya se reportaba el uso de retroexcavadoras en el Cauca y el Dapard había declarado alerta temprana por cianuro y mercurio en el agua y molestias estomacales y respiratorias entre los habitantes. En enero de 2016, después de otro accidente, se ordenó otro desalojo por riesgo de colapso, el presidente ejecutivo de la compañía informó que la minería criminal extraían unas 60 mil onzas de oro al año y ellos solo 6 mil, y días después fueron cancelados cuatro de los ocho subcontratos por “incumplimiento de los mínimos requerimientos legales”, es decir, por haber excedido el área e incumplido normas ambientales y laborales. Pero lo que se comenta es que muchos de los inversionistas los había traído el mismo Otoya de Segovia, y solo tres asociaciones habían sido creadas por gente de Buriticá. El comunicado de la compañía, del 28 de enero, dice: “Vamos a continuar trabajando en la formalización de mineros tradicionales oriundos de Buriticá […] es importante aclarar que las circunstancias recientes en el municipio de Buriticá debido a la perentoria orden de cierre de minas ilegales en Los Asientos por parte de la autoridad minera, nada tiene que ver con la minería tradicional del municipio. Estas minas NO tienen ningún tipo de tradicionalidad ni ancestralidad, ante la magnitud de sus operaciones NO son minas artesanales y sus trabajadores en su inmensa mayoría NO son del municipio de Buriticá. Por todo lo anterior, es legalmente imposible e improcedente considerar algún programa de formalización minera con los anteriores”. Pero en el pueblo se sabe que los empleados buritiqueños de la compañía son los que ganan menos de un millón porque la mano calificada es de Medellín. “Le pongo que de 8.500 habitantes –me dijo Hugo–, 500 somos mineros, no de arraigo, porque la minería acá apenas surgió hace cinco o seis años, pero son los que han venido estos últimos años consiguiendo la comidita y les ha gustado

estar en la minería”.

Eduardo Otoya, el Doctor, fue capturado por la policía un año después de la firma de los subcontratos, acusado de haberse adueñado de planos de las vetas, de financiar al Clan Úsuga y a la Oficina de Envigado, de haber creado su propia organización –Héroes de Occidente– para extorsionar y extraer oro en Segovia y Buriticá. En el operativo detuvieron a otras catorce personas, entre ellas a tres agentes activos de la policía y al secretario de gobierno del anterior alcalde, quien había sido capturado tres meses atrás por vínculos con el mismo Clan, acusado de obstaculizar el trabajo de mineros formalizados y de extorsionar informales mientras cerraba minas por órdenes de la compañía.

Zona 4

Viernes, 6:45 de la mañana, el pueblo ya está despierto. En la sede de la Sociedad Minera San Román me espera Jorge Caro, ingeniero de Medellín, quien antes de aceptar el trabajo, hace tres meses, pidió que le cubrieran el arriendo, porque en Buriticá la renta es escandalosamente alta y por eso profesores y funcionarios se han mudado a Giraldo o a Santa Fe de Antioquia. Ayer me dijo Daniela, buritiqueña de 22 años, secretaria de San Román, que algunos han construido segundos y terceros pisos porque el apartamento se paga solo. Y como no puede expandirse, Buriticá ha crecido hacia arriba: no más desde el parque se divisan al menos cuatro obras cubiertas por la misma tela verde.

San Román es una de las cuatro asociaciones que están formalizadas. Jorge está de botas y de overol verde, uniforme del recorrido diario por las dos minas que puede explotar San Román, una de una hectárea y media y otra de tres. En Zona 4 los mineros empezaron turno a las seis, y en Zona 2 hoy “mueven material” y por eso hay visita de la compañía. Ayer me enumeró Jorge las visitas semanales de la compañía: técnica de formalización, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, topografía.

Salimos del pueblo en moto y en Los Asientos Jorge se detiene a verificar los bultos que las mulas están sacando de Zona 2, luego seguimos de largo hasta un lugar algo más despoblado. Al frente está la Continental, cercada, rodeada con tela por supuesto verde y custodiada por un militar medio oculto tras una barricada.

Zona 4, dicen, es la mina modelo de la formalización. Hay que subir hasta una especie de terraza para ver la bocamina, rodeada de gaviones, bajo un altar con un San Antonio y dos vírgenes. Adentro está el extractor, al lado hay una machadora, más acá el compresor que suministra el aire para el machín. De la bocamina, como un tentáculo, sale una gorda manguera de lona amarilla y una gris, más pequeña, que conecta con lo que llaman búfalo, un ventilador que hace un ruido estridente que casi no me deja oír las explicaciones de Henry, jefe de turno, quien me dice, por ejemplo, que “hay montajes como estos, así pa abajo, pero son informales. Hay gente que les gusta hacer su trabajo y los meten como son pero no tienen el permiso. Hay otros que dicen: nosotros vamos es por lo que vamos y ya, las ratoneras que llaman”.

Henry es de Segovia, igual que los dos jefes de minas. En San Román hay una decena de segovianos, algunos de Cañasgordas y de Medellín, algún costeño. Como no pueden pagar estudios geológicos, me dijo Jorge, “nos toca guiarnos con el empirismo, con el conocimiento del minero”. Y los segovianos y los remedianos, lo admiten los mineros buritiqueños, son los que saben. El cura del pueblo, acostumbrado al agite minero porque antes fue párroco de Remedios, me dijo: “Cuando yo llegué aquí empecé a ver que con palabras muy vulgares se referían a segovianos y remedianos. Un odio enorme. Hay viejas muy metidas que decían: ‘y qué hace la plata un minero’, y yo les decía: ‘hace lo que le dé la gana’”.

El problema es el “desorden social”, como me dijo una buritiqueña de 21 años, como lo sabe el padre aunque le parezca más natural: el minero que no pregunta dónde va a dormir sino que llega a taladrar, dinamitar y catanguear con no más una muda en la mochila y mucha plata en el bolsillo, pone la música duro y se emborracha lo mismo un jueves que un domingo, a veces no duerme y a veces no sale de la mina en muchos días; ese que puede perder horas y millones de pesos en un avance sin agarrar la veta y siente una alegría indecible cuando la coge, hoy compra una moto y hace piques y mañana está pidiendo prestado pal pasaje, hoy come poquito y mañana paga lo que sea por el bocado; el que después de horas en el socavón se enamora de cualquier mujer y paga por ese amor, el borracho (y probablemente otras cosas) que vive al día, gastando como gana y creyendo que si ahorra la mina lo puede castigar, como lo puede castigar si entra a ella con rabia con odio con envidia. El que ha visto a su papá y a su abuelo hacer lo mismo. “Lo que pasa es que el buritiqueño se sintió como invadido: yo cultivo café, tengo media vaquita, cuatro casitas y media, y vinieron más de ocho mil personas y empezaron a imponer su estilo de vida, entonces la gente de aquí se angustia porque el minero es de sangre caliente”, me dijo el cura.

Hay mineros que dicen que la mina también castiga si entra una mujer, pero estos están formalizados y debe ser por eso que me dejan entrar, pero con casco y linterna, guantes y botas punteras de medio kilo cada una. El ambiente es húmedo pero no sofoca, las paredes de roca y arcilla rezuman. Después de avanzar algunos metros, Jorge señala un salón al fondo de un corredor: “Este es el futuro polvorín, no le falta sino pólvora. Ya está construido, pero como no tenemos explosivos…”. En Buriticá, la compañía es la única que cuenta con autorización para la pólvora legal. Las sociedades formalizadas compran el “Indumil” en el mercado negro, cinco veces más caro, porque para que el Ejército les dé permiso les tienen que aprobar primero el Plan de Trabajos y Obras y ninguna ha podido con los trámites. Los informales, en cambio, usan explosivos artesanales y los accidentes son muy frecuentes.

Unos metros más adelante está el túnel en clavada, una boca abierta en el suelo por la que asoman un tramo de escalas y un malacate. Bajamos, bajamos, me parece que bajamos mucho pero en realidad bajamos apenas unos veinte tramos –45 metros–, cuando nos cruzamos con el frentero, su ayudante y la orden perentoria de subir porque acaban de dinamitar y los gases se demoran más o menos una hora en disiparse, y eso “porque la ventilación es muy buena”. Mientras subimos se escuchan dos explosiones. En el hospital de Buriticá los casos de intoxicación con monóxido de carbono –el “pique”– empezaron a reportarse en 2013, año en el que el dolor de estómago ocupó el primer renglón de la atención hospitalaria. Ese mismo año, dice el Perfil Epidemiológico, el 20% de los hombres que murieron fue por accidentes mineros. Para el año siguiente ya eran el 33,3%, y las muertes por causa violenta habían pasado del 20% al 55,5% del total. Uno de los médicos del pueblo, un samario muy joven que llegó al hospital hace siete meses, me dijo que el primer mes atendió 26 pacientes intoxicados, y que todos los días hay algún accidente en la mina o en la vía. En el informe Forensis se reportó que en 2014 Buriticá tuvo la tasa de accidentalidad más alta del país, el quinto municipio con la tasa más alta de muertes violentas, el segundo con la tasa más alta de casos de violencia sexual (17).

Mientras la mina respira, Henry me cuenta que tiene un salario básico. A los informales les pagan cada diez días con bultos que ellos mismos procesan y algunos apuestan. Si “la década” es mala, un catanguero puede hacer alrededor de dos millones al mes, y si es buena, diez, doce millones. Los empleados de la compañía no pueden hablar con casi nadie pero Jorge sí, y un día se encontró en el parque a un minero que había conocido en Frontino: “En diciembre me dijo: ‘este diciembre está muy duro’, y yo ‘¿duro es cuánto?’. ‘Porai millón 800 cada diez días, eso no me está alcanzando’”.

Henry no gana como un informal pero no expone la vida, tiene seguridad social, servicio funerario, primas y fiestas familiares, la quincena puntual, dé o no dé la mina, sin azar. Henry es segoviano pero ya no distingue entre Buriticá y Segovia, así como no distingue entre los mineros de ambos pueblos, pero antes de él dos mineros –nativos– me habían dicho otra cosa: “Dicen que al de Buriticá, como no es minero, no le dan trabajo, se amangualan. Nosotros aquí no somos mineros. Y nos tocó pues bailar con esta situación, pero es claro: los de afuera saben, y no todo mundo es desorganizado”.

Zona 2

Volvemos en moto hasta donde arranca el camino por el que se baja a Zona 2, en el corazón de San Antonio. En el recorrido nos cruzamos con una veintena de policías y varios antimotines: “Eso es que van a cerrar una mina, tanta ley…”. Al lado de la carretera espera Carlos Franco, moreno petiso de 31 años, jefe de mina de Zona 2, no tan empírico como los demás segovianos, pues es técnico profesional en minas del Sena. Se acercan a una venta de comidas, piden pastel de pollo. Enfrente se levanta una montaña de costales llenos de basura producida por mineros, que la administración de Buriticá se niega a recoger desde octubre porque al relleno del pueblo no le cabe un desperdicio más y desde hace algunos meses el camión hace el viaje hasta La Pradera, en el municipio de Donmatías, con una sobretasa que –dicen– no tienen por qué asumir los habitantes del pueblo. También el pastel y el tinto y el corrientazo de La Esquina del Gran Sabor tienen sobrecostos desde que el pueblo se volvió minero.

Volvemos en moto hasta donde arranca el camino por el que se baja a Zona 2, en el corazón de San Antonio. En el recorrido nos cruzamos con una veintena de policías y varios antimotines: “Eso es que van a cerrar una mina, tanta ley…”. Al lado de la carretera espera Carlos Franco, moreno petiso de 31 años, jefe de mina de Zona 2, no tan empírico como los demás segovianos, pues es técnico profesional en minas del Sena. Se acercan a una venta de comidas, piden pastel de pollo. Enfrente se levanta una montaña de costales llenos de basura producida por mineros, que la administración de Buriticá se niega a recoger desde octubre porque al relleno del pueblo no le cabe un desperdicio más y desde hace algunos meses el camión hace el viaje hasta La Pradera, en el municipio de Donmatías, con una sobretasa que –dicen– no tienen por qué asumir los habitantes del pueblo. También el pastel y el tinto y el corrientazo de La Esquina del Gran Sabor tienen sobrecostos desde que el pueblo se volvió minero.

Como muchos mineros del pueblo, Carlos vive en Santa Fe de Antioquia, donde sus habitantes han salido a protestar en las noches para ahorrarse el solazo. Algunos mineros alquilaron allá –o en Giraldo– porque es más barato y hay fincas con piscina, y se emborrachan, hacen bulla y a veces incluso lavan el material y joden las tuberías.

—Uno se queda sorprendido de la

cantidad de gente que hay acá. Nada más ayer en el desalojo que hicieron, calculábamos por ahí treinta ranchos, y póngale a esos treinta ranchos de a siete.

Desalojaron por ahí a 250 personas ayer

—le dice Carlos a Jorge mientras el ventero sigue la conversación con interés.

—Los sacan hoy y la semana entrante están ahí otra vez —dice Jorge.

—Nooo, por la noche están haciendo ya, como si no hubiera pasado nada. Después Carlos cuenta que tiene casa en Segovia gracias al tipo que lo trajo a trabajar a Buriticá, un inversionista de San Román, y dice que a la minería informal debe esa riqueza.

—En ese entonces era informal, ya ahora es criminal…

—Es que trabajar legal es muy costoso

—comenta Jorge.

—Trabajar legal es el mejor negocio del gobierno. Mejor dicho, si usté va a hacer minería es porque tiene plata. Ellos lo que no quieren es que un pobre se ponga a inventar haciendo minería.

Ahora bajamos a la mina por una senda muy empinada, desde la entrada de un prostíbulo al que intentaría entrar esa misma noche; enfrente, hasta donde el ojo alcanza, se ven muchas bocaminas –se calcula que hay entre 200 y 300– cubiertas con plástico y tela verde, y al lado de cada una ríos de roca que se desparraman montaña abajo, material estéril que los informales llaman “descargue” y arrojan en los cauces de las quebradas de la vereda; según Corantioquia, en una de ellas el descargue ya cubrió por completo la corriente.

El descenso dura más o menos veinte minutos, en cruce con mulas de cuyas coces hay que cuidarse, nubes de polvo que se te entran por ojos y nariz, polvorientos mineros de polvorientas botas, negocios de tablas y la misma tela verde y, antes de llegar, un par de entables donde procesan el oro (aunque la mayoría están abajo del casco urbano).

Zona 2 está en la mitad de la informalidad, cada dos por tres se topan “trabajos antiguos”, pero las mulas que están saliendo ahora mismo subirán el material hasta una volqueta a la que la policía no pondrá problema en su viaje hasta el entable. Se comenta que en un tiempo los policías se resistían a ser trasladados y algunos pagaban para que los mandaran para acá, pero se supone que eso se calmó cuando agarraron al exalcalde. Además, en el pueblo todos –menos la Continental– le tienen que pagar al Clan el diez por ciento de lo que producen, y dicen que “esa gente” saca alrededor de veinte mil millones de pesos mensuales de la minería. “Acá todo el mundo quiere vivir de cuenta del otro sin trabajar”, como me dijo Frey Úsuga.

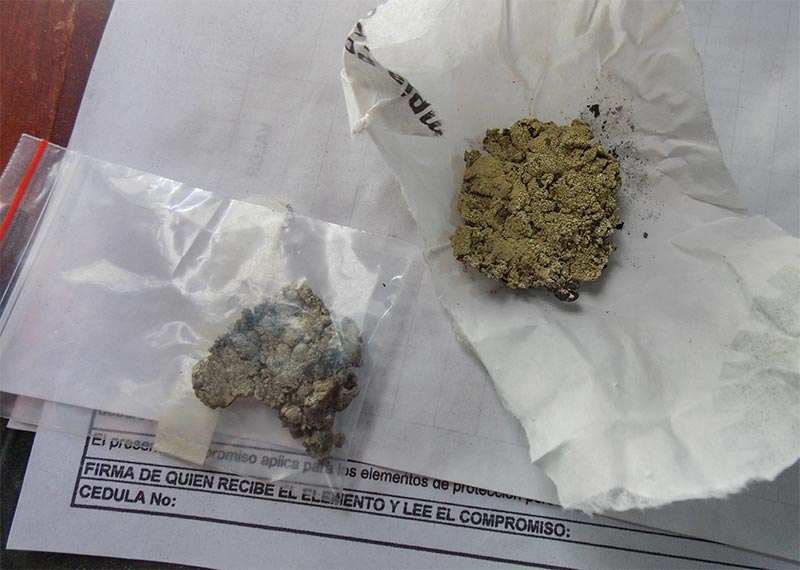

La mina es más o menos igual a Zona 4, excepto por un inmenso ducto de acero por el que se desecha el material estéril y se manda a un sitio con el debido permiso. Esta tierra es de las pocas que no pertenece a la compañía, porque el papá de uno de los socios se negó a venderles. Las oficinas están en un relieve desde el que puede divisarse, a unos 300 metros, un reguero de roca, y encima y alrededor al menos cincuenta personas. Mientras me acompaña hasta allá, el hijo del dueño del terreno me dice que esto no es nada, que hasta hace muy poco eran cientos, miles. Junto a un gavión un muchacho tritura piedra con una almadana, y sobre el río de roca desparramada algunos sacuden zarandas y recolectan arena que luego van a llevar a los cocos para mezclar con mercurio a ver qué sale. Entre los tres que zarandean hay una mujer, Esmeralda, que debe rondar los cuarenta años, el pelo corto, pintado de rojo, bajo una cachucha negra. Me dice que casi todos los hombres que hay acá estaban en avances. Le pregunto cómo le va chatarriando: “Lo que entra a jugar es la suerte”. Un día normal: 100, 150. Un día malo 50, 60, 80. Un día bueno: dos, tres millones. “Estos días a dos bulticos de chatarra les saqué dos millones de pesos libres libres”, dice, y otro minero le llama la atención:

—Pero no puede poner tanto dinero así porque uno no tiene dos días así —dice.

—¿Por ahí cada cuánto te podés sacar eso?

—Póngale cada tres meses –insiste el señor.

—Puede ser mañana, o puede ser ahorita, uno qué va a saber —dice ella y se ríe.

Me despido de Esmeralda y el par de mineros se la dedican a la Continental, defienden su causa con palabras que parecen prestadas de quienes los representan, dicen que es del informal la plata que “tiene vivo” el comercio: “Nos vamos nosotros de aquí y queda el pueblo arruinado”, dice uno. “Yo creo que a lo mejor no nos habríamos muerto de hambre si no llegaban –me dijo Hugo–. Buriticá tiene 400 años de historia y no se han muerto niños de desnutrición, con todo lo quebradizo que es el terreno. Pero yo creo que ahora, con la minería, habiendo la riqueza, se va a empezar a morir la gente de hambre, porque de aquella quebrada que vivía la gente, no puede. Tenían su huerta, su pancoger, ¿ahora cómo van a coger agua pal riego ahí?”. Se refiere a las veredas por las que pasan las aguas de Los Asientos, ya sucias de minería, camino del Cauca: Murrapal, Higabra, La Angelina, Mogotes. En Mogotes, por ejemplo, los campesinos se quejan de que el agua envenena los animales, y en el Cauca ya las retroexcavadoras abren zanjas sin pedirle permiso al río. En el pueblo hay poca agua, hace tres meses no llueve, la cobertura en acueducto y alcantarillado en zona rural es del 30%, y en minas y entables se toma de las fuentes sin el menor respeto. Los caudales disminuyen, el agua tiene mercurio y cianuro. Además están las emisiones de las quemas, que se hacen casi todas en las compraventas. Y los dolores de estómago, que en 2013 fueron el 27% de las entradas a urgencias –830 casos–, y la bronconeumonía, que fue la causa del 23% de las hospitalizaciones ese mismo año, o las Infecciones Respiratorias Agudas en menores: 800 casos en 2012, 621 en 2013, 950 en 2014. El problema con los mineros, como me dijo la profesora Lucelly, “es que no saben devolverle a la tierra el bien que les está dando”.

En San Román no pueden contaminar porque los auditan todo el tiempo, pero en 2013 Corantioquia sancionó a la compañía por “afectaciones ambientales SEVERAS al recurso agua”: aprovechar aguas sin concesión, captar un caudal superior al otorgado y realizar vertimientos no autorizados de mercurio, cianuro y plomo. “Los seis cargos hacen referencia a diversas violaciones a las normas ambientales en un tiempo comprendido entre los años 2007 y 2012”, dice el comunicado, pero Mateo Restrepo, vicepresidente ejecutivo, me diría semanas más tarde que los habían sancionado por hechos sucedidos a finales de 2002, cuando el título estaba en manos de Centena.

Donde comienza el río de roca hay, cómo no, una bocamina, oculta por un cobertizo de esa odiosa tela verde y plástico negro por los que la luz apenas se filtra. Debe haber entre quince y veinte mineros, todos sentados en grupos. Un hombre de unos 35 años, moreno y afilado, responde mis preguntas y me enseña la mina, que baja setenta metros en “pura escalera” y luego se adentra en guía otros treinta hasta el frente. Mientas conversamos, otro minero rubio y esmirriado se le pega y le habla pasito al oído. Encima de la bocamina hay un cuarto de tablas y un minero dormido en una hamaca. Al lado, un altar a San Antonio. El ducto de ventilación no es de lona sino de plástico negro; no hay elevadora, todos catanguean, pero la mina no es ninguna “ratonera”. Son quince socios, invirtieron alrededor de 200 millones de pesos, llevan tres años y medio, apenas hace ocho meses “cogieron la minería” y “como cuarenta están comiendo ahoritica de esta mina, un setenta por ciento de Buriticá”

Donde comienza el río de roca hay, cómo no, una bocamina, oculta por un cobertizo de esa odiosa tela verde y plástico negro por los que la luz apenas se filtra. Debe haber entre quince y veinte mineros, todos sentados en grupos. Un hombre de unos 35 años, moreno y afilado, responde mis preguntas y me enseña la mina, que baja setenta metros en “pura escalera” y luego se adentra en guía otros treinta hasta el frente. Mientas conversamos, otro minero rubio y esmirriado se le pega y le habla pasito al oído. Encima de la bocamina hay un cuarto de tablas y un minero dormido en una hamaca. Al lado, un altar a San Antonio. El ducto de ventilación no es de lona sino de plástico negro; no hay elevadora, todos catanguean, pero la mina no es ninguna “ratonera”. Son quince socios, invirtieron alrededor de 200 millones de pesos, llevan tres años y medio, apenas hace ocho meses “cogieron la minería” y “como cuarenta están comiendo ahoritica de esta mina, un setenta por ciento de Buriticá”

De regreso en las oficinas les digo a los de San Román que quiero ir a uno de esos antros donde los mineros se gastan la suerte. Carlos me dice que por qué mejor no voy a Santa Fe al otro día: “Vos te quedás aterrada en esos negocios”. Otro minero, que empiece por las cantinas que hay pa abajo pa los entables “pa que vea gente arrumada”. Fabio me dice “tardecito es que usté ve el agite bien” y me aconseja que me vista sencilla. Jorge me dice que con las botas punteras paso por chatarrera, otro me dice que si me voy de minifalda me ofrecen plata, y Carlos se carcajea y cuenta: “Está como cuando estábamos en La Primavera que Gusi se gastó 500 mil dándole picos a unas viejas, isque pico a cien mil”.

El entable

Viernes, una de la tarde. En San Román me espera Ovidio para llevarme al entable en su moto 180, que desciende por un camino de piedra y polvo en dirección norte, donde está el 80% de la gente y del territorio, porque ocho de cada diez buritiqueños habitan el área rural. Tras unos quince minutos la moto alcanza la vereda Llanogrande, el otro lugar que concentra la actividad minera del municipio. Sobre la vera izquierda hay casas, tiendas, muchos entables ilegales llenos de gente y de cocos donde la mina da vueltas con mercurio, a los que se atribuye la muerte y envenenamiento de las fuentes que por aquí pasan y siguen hacia los corregimientos de Guarco, al occidente, y Tabacal, al norte. Algunos segovianos comentan que al principio movían la roca hasta Segovia para procesarla, pero a la entrada empezaron a esperarlos para exigir tajada y por eso Buriticá terminó llena de entables que trabajan día y noche, y dice Frey Úsuga que hubo casi 200 pero ya no se sabe bien cuántos: “Han cerrado muchos, entre otras cosas porque el agua está muy escasa”.

Este entable, el único “formal” de la zona, es un conjunto de galpones al fondo de un estadero con restaurante y dos piscinas. En el galpón principal hay una zaranda eléctrica y una pulverizadora; al lado, alrededor de cunetas y estanques rebosantes de lodo gris, están los cocos; y más abajo, una especie de plataforma con inmensos tanques donde el lodo da vueltas con cianuro durante días para extraer hasta el último gramo de oro. Más allá se ven dos fosos, uno superficial, lleno de lodo, y otro más profundo que apenas están abriendo en la tierra para destinar al mismo fin: el descargue de lodo gris con cianuro para reutilizar o para neutralizar y desechar, según sea el caso, que igual no se filtra a la tierra gracias a una geomembrana que pronto se extenderá también a lo largo y ancho del nuevo foso. El lodo que ya no sirve es llevado luego a un lugar que llaman “el cementerio”, dos kilómetros más abajo del entable. Después del cementerio, dicen, las aguas son pútridas, del color de ese lodo gris que gira en los tanques.

Plan b

Viernes, siete de la noche. En el parque está ventiando mucho. De los caspetes sale un olor a embutidos y salsas, y en las escaleras del atrio muchachos y muchachas aprovechan el wifi gratis. En el costado norte todavía se ve gente sentada en las mesas de la cafetería, en el oriental tres militares matan el tiempo y a la entrada del comando media docena de tombos hacen lo propio. En una heladería suena guasca que se junta con el vallenato el reguetón la ranchera que suenan en los bares del costado sur, donde media docena de tipos juegan cartas mientras en el parque infantil del lado varios niños dan vueltas en cicla.

Con Fabián me encuentro en el parque y John me está esperando en el corazón de San Antonio, en un bar que se llama Plan b. Está con un amigo del que me había hablado antes, un pelao de Medellín que lleva años en la minería, a quien le da diez mil pa los pasajes cuando lo ve llevao y él retribuye con cien mil cuando le va bien. En el bar hay al menos diez mujeres y dos hombres, pero pronto se van y no quedamos sino nosotros, tres mineros y yo. Toman ron –Medellín 8 años– con Coca-Cola para que no les sientan el tufo al día siguiente. Imponiéndose a los gritos sobre la estridencia musical, Víctor cuenta que antes trabajó en Segovia y le quedó gustando, que a veces viaja a Medellín a ver su hija de trece años y a darle plata a la hermana pa que se la guarde.

Esto no es un prostíbulo, en los prostíbulos las puertas son pequeñas y para ver hay que entrar, pero al lado hay uno famoso, el más caro. A Pandora no dejan entrar mujeres y a las mujeres de Pandora no las dejan salir, pero ellas se dejan ver cuando asoman al pequeño corredor que comunica con las habitaciones. El portero me confirma que no puedo entrar, y menos hoy que está el dueño, porque si un minero me manosea y voy con el novio de pronto hay tropel.

Al otro prostíbulo, menos exclusivo, tampoco me dejan entrar, hace un momentico se metió la esposa de un minero y lo encontró con una de ellas y en medio del fragor se rompieron tres botellas de ron –Medellín 8 años–.

La tercera es la vencida. En la puerta, además del vigilante, está la administradora, muy amiga de John, que justo hoy lleva la camiseta de rayas que ella le regaló. Lo saluda de abrazo y con efusividad le dice al portero que me deje pasar. El bar es un segundo piso, una especie de balcón rodeado por esa horrible tela verde. Lo primero que veo, al fondo, detrás de la barra, es la pantalla de más de sesenta pulgadas, o más bien el sexo en la pantalla. En la mitad hay una plataforma estrecha que no supera el metro de altura y en el centro tiene una vara. Hay por ahí quince mujeres, todas semidesnudas menos la administradora y otra muchacha. Los mineros van llegando conforme avanza la noche, Víctor me va gritando al oído que el minero es un jugador y que trabaja por el 30% y cuando la mina es muy rica por el veinte. Piden otra botella, cada vez que miro la pantalla un sexo –o dos– se sacuden en primerísimo primer plano, la música retumba en el pecho y Víctor a los gritos sentencia que si el minero no gasta no gana.

Cuando abren la botella la primera bailarina sube a la plataforma, da vueltas alrededor de la vara mientras agita su morena delgadez al ritmo de una champeta, dándose de vez en cuando, y más bien con desgano, palmaditas entre las piernas. A un gesto suyo cambian la champeta por una balada de Ricardo Arjona –“no es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros”–, y ella se quita el brasier y deja ver unas tetas pequeñas y empinadas, y luego se deshace del cinturón con tiritas que se agitan cuando baila y por último de la tanga, y me parece tan pero tan triste ese estriptís melancólico y no alcanzo a ver en la penumbra la expresión de la treintena de hombres cansados de catanguear que la ven bailar. Cuando se acaba la canción se viste ahí mismo, y después de detenerse en la barra para limpiarse una lágrima falsa desfila por las mesas para recibir su propina.

Como a las once y media llegan más mineros: los que echaron de los negocios del parque, los que terminaron turno. Algunos mineros están solos, algunas mujeres están solas, alguna se besa con alguno, alguna se reparte entre todos los de la mesa, y entretanto Víctor me grita que la mina castiga, que la veta se embolata, que el oro es maldito.

Más tarde la plataforma se ilumina de nuevo, esta vez para una negra de escasas curvas. Baila mejor que la morocha, se desliza por la vara, sacude el pubis adelante y atrás, la pelvis en el piso, la vara entre las piernas, las piernas levantadas casi hasta tocarse la cabeza. Al ritmo de una canción electrónica se va desnudando sin entusiasmo pero con energía. Parece representando un papel que de tanto repetir ya la tiene cansada, y me parece tan pero tan mustio todo este comercio que se mueve lo mismo un jueves que un domingo, y ya no sé si el gesto impasible en los rostros de los mineros es provocado por el reflejo verde, el alcohol o la condensación. Pero el pensamiento lo corta la negra cuando empieza a untarse aceite en el cuello, el pecho, el vientre, los brazos, las piernas, la pelvis alrededor de la cual se agita una cadena, la entrepierna perfectamente afeitada. La negra, que antes brillaba, ahora resplandece, y al gesto de su mano la música cambia a reguetón y ella enciende dos antorchas con las que empieza a acariciarse la piel aceitada, y aquí o allá se extiende por su piel negrísima un fugaz fuego azul, y todo es silencio menos la música hasta que se acaba la canción y vuelve el ruido, acompañado de aplausos y chiflidos.

Ya son más de las dos cuando abordo un motocarro que en diez minutos me lleva hasta el parque. El pueblo está vacío, desolado, no se oyen piques ni músicas ni taladros, por ningún lado se avistan botas punteras, y en medio de ese silencio recuerdo lo que me dijo Hugo, el minero formalizado buritiqueño: “Dentro de veinticinco años, los que quedemos vamos a preguntarnos de qué sirvió tener muchas vías, plata, pero no tener agua, no tener bosques, no tener tranquilidad… Por ahora no sabemos si lo que llegó a Buriticá fue una bendición o una maldición”.