Maharashi y el brazo pecoso de Fabiola

Luis Miguel Rivas. Ilustración: Mónica Betancourt

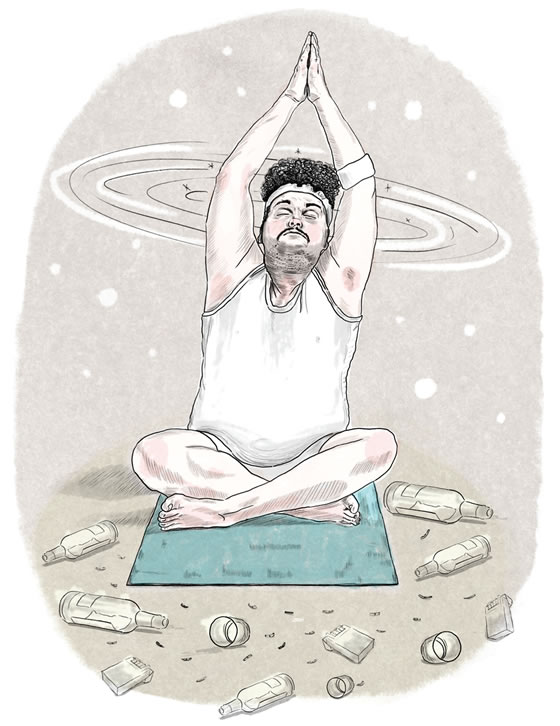

Quién iba a pensar que aquella relación estrictamente carnal con Fabiola me abriría el camino a las enseñanzas espirituales del Maharishi Mahesh Yogi. A Fabiola ninguno de ustedes la conoce (de hecho yo hace muchos años que no la veo) pero al Maharishi lo recuerdan hasta los más legos en asuntos trascendentales por su célebre relación con los Beatles a finales de los años sesentas. Aunque no fue esa faceta farandulera del gurú lo que me llevó a él. Tampoco un interés inicial por su sabiduría. Más bien dos cuestiones prosaicas: el trago y el sexo.

Todo empezó con un libro que compré para un amigo, sobre un tema que no me interesaba: Meditación trascendental, escrito por Jack Forem. Cuando lo vi en la librería pensé: a Luisfer que le gustan tanto todas esas cosas le va a encantar este. Pero antes de podérselo entregar la vida dio un giro radical y tuve que internarme intempestivamente en una granja de resocialización para adictos. En el afán del internamiento solo alcancé a empacar dos mudas de ropa y el único libro que tenía a mano. Una vez inmerso en la terapia no tuve otra opción para aprovechar el poco tiempo de lectura que nos permitían que echar mano, sin mucho interés, del libro que había comprado para mi amigo.

Recuerdo que me llamó la atención una de esas frases generales con aire axiomático sacadas del sentido común que acostumbran los libros de autosuperación, pero que en ese momento y en esas circunstancias me pareció reveladora y contraria a la convicción de oscuridad innata e inmodificable que por entonces le atribuía a la vida. Decía algo así como que “todo lo vivo surge para expandirse, nada nace para decrecer”. Y luego sustentaba la afirmación con ejemplos concretos y argumentos científicos. El libro hablaba además de una técnica que permitía acceder a espacios mentales de claridad mucho más profundos y verdaderos que los del alcohol y las drogas. Al final había una lista de sedes en distintas ciudades del mundo donde se impartían tales enseñanzas. Busqué con interés la palabra Medellín, pero para los editores de ese texto publicado a comienzos de los años setentas en Estados Unidos no existía ni siquiera Colombia. La cosa quedó así, me olvidé del asunto y seguí confinado en ese tratamiento durante casi un año.

Cuando volví a la civilización, endeudado y sin un peso, conseguí trabajo en una ONG como tallerista de periodismo en la cárcel Bellavista. Allí fue donde conocí a Fabiola. El primer día el coordinador me llevó al salón donde se hacían las sesiones de aeróbicos y gimnasia para presentarme a mi compañera de equipo. Lo primero que vi al entrar fue el fragmento de un hombro acaramelado con goticas de sudor y un brazo pecoso y suculento que surgía de la manga sisa. De inmediato sentí reverberar mi segundo chakra, el sacro o svadhisthana, que conecta directamente con el aparato reproductor. Fabiola, según me contó después, fue cruzada por un calambronazo en la columna vertebral ante la presencia de lo que consideró una virilidad frágil, mezcla de macho cabrío y nena desvalida, que despertó una incontrolable urgencia de proteger y devorar. Esa tarde nos encontramos a la salida de la cárcel y sin muchas palabras caímos presos (valga el símil fácil pero certero) de un pasión animal que durante varios meses nos llevó a pasearnos por moteles y residencias de toda la ciudad. Y en medio de todo eso nos hicimos amigos.

Un sábado por la tarde, después de uno de nuestros encuentros, bajaba por Maracaibo rumbo al paradero de buses cuando, media cuadra antes de llegar a Girardot, vi un letrero grande en el ventanal de una casa vieja: Meditación trascendental, Maharishi Mahesh Yogi, charlas informativas, cursos y talleres. Me detuve y toqué el timbre. Salió una mujer de rostro blanquísimo, la piel inmaculada y casi artificial de una vida demasiado sana, que se presentó como Edna. Le pregunté por los cursos, me mandó a entrar y con gesto inexpresivo y rigor pedagógico me explicó los pormenores de la meditación y la metodología de los cursos. Escuché entusiasmado hasta que llegó al tema de las tarifas y supe que el costo para acceder a ese conocimiento cósmico era estratosférico. Cuando vio mi desánimo dijo que sin embargo tenían algunos precios especiales y ciertas facilidades de pago. Pero no quise escuchar más y salí. Al llegar a la esquina de Maracaibo con Girardot me encontré con Carolo, un antigüo compañero de parrandas, que se alegró mucho de verme después de tanto tiempo y me invitó a tomarnos “alguito” en Parque del Periodista. Inicialmente le dije que no porque andaba juicioso, pero cuando dijo que solo un ratico dije que sí. Nos sentamos en la acera y trajo dos cervezas. En principio le dije que no, pero cuando argumentó que un encuentro de esos no se daba todos los días dije que sí. Y de ese modo sencillo y lleno de sentido, como las cosas importantes de la vida, recaí en el alcohol.

Días después, en el motel Aries, inmerso en el trance de liviandad y apertura espiritual que sucede a la pasión carnal, le conté a Fabiola mi reencuentro providencial con las enseñanzas del Maharishi y la imposibilidad terrenal de acceder a ellas. Esperaba un gesto solidario o unas palabras de consuelo pero lo que su rostro me devolvió fue una mirada de encendida lujuria. Al parecer la confesión de otra de mis limitaciones había reavivado sus pulsiones eróticas recién satisfechas. Me estrujó como a un bulto de papas y me dio vuelta al revés y al derecho sobre un sillón. Yo me concentré en su brazo suculento y me olvidé del Maharishi.

Días después, en el motel Aries, inmerso en el trance de liviandad y apertura espiritual que sucede a la pasión carnal, le conté a Fabiola mi reencuentro providencial con las enseñanzas del Maharishi y la imposibilidad terrenal de acceder a ellas. Esperaba un gesto solidario o unas palabras de consuelo pero lo que su rostro me devolvió fue una mirada de encendida lujuria. Al parecer la confesión de otra de mis limitaciones había reavivado sus pulsiones eróticas recién satisfechas. Me estrujó como a un bulto de papas y me dio vuelta al revés y al derecho sobre un sillón. Yo me concentré en su brazo suculento y me olvidé del Maharishi.

El tema no se volvió a tocar hasta que la semana de mi cumpleaños, en una oscura habitación de las residencias Marriot, Fabiola me entregó un sobre. Es mi regalo, dijo haciendo un guiño. Lo abrí pensando en un bono para alguna librería pero me sorprendí cuando vi que era la matrícula para el curso básico de meditación trascendental. Dije el consabido ¿por qué te pusiste en esas? con no sé qué gesto de humildad que ocasionó una nueva arremetida volcánica.

Fui al miércoles siguiente a la casa de Maracaibo llevando en mi mochila los objetos requeridos para el rito de iniciación: una manzana, un pañuelo blanco y media libra de arroz. Me abrió una señora canosa que sin decir palabra señaló dónde sentarme a esperar el turno. Observé los afiches de la pared con esquemas y fragmentos de estudios científicos que demostraban los beneficios de la meditación trascendental para la inteligencia y la memoria y me entusiasmé con las posibilidades de recuperación de mi cerebro estropeado. Luego miré con detenimiento un cuadro explicativo de los niveles de consciencia que se atraviesan por medio de la meditación constante para llegar a la fuente de energía donde todo se sabe, todo se acepta, y donde hay una felicidad y una comprensión plenas. En esas se abrió la puerta del fondo y apareció Edna vestida con una túnica delgadita y colorida que dejaba trasparentar su cuerpo imperturbable y asexual. Expuso la precaria sonrisa que permitía su piel tensa y me invitó a pasar a la habitación.

Adentro el olor a sándalo y el blanco refulgente de las paredes daban una sensación de liviana irrealidad. La limpieza absoluta de todo el entorno iba más allá de los alcances de la escoba, la trapeadora, el balde y el jabón. Pensé en el nirvana soñado por una madre antioqueña que pasa y repasa una olla con la esponjilla metálica. Al fondo, un altar presidido por la foto del Maharishi Mahesh Yogi con su risa un tanto burlona y ese aspecto endeble como a punto de desbaratarse en cada momento. Frente al Maharishi había una mesa con mantel del mismo blanco relumbrante de las paredes, lo que daba la impresión de que los granos de arroz y las frutas regados frente a la foto estuvieran flotando. Ante el altar, dos sillas Rimax que no me parecieron muy a tono con la atmósfera celestial. Edna ocupó la silla de la derecha y tomó una tabla de madera que había sobre una mesita. Pasó las hojas adheridas a la tabla con un broche metálico y se detuvo en la planilla de mi matrícula. A medida que leía mentalmente hacía preguntas para corroborar los datos. Todo iba muy bien hasta que preguntó a qué me dedicaba y contesté que era comunicador social. Me miró preocupada y bajó la tabla.

—Entonces hay un problema —dijo.

Siempre fui consciente del desprestigio de la carrera universitaria que había escogido pero nunca pensé que pudiera ser un obstáculo para mi crecimiento personal.

—¿Qué pasó? —pregunté preocupado.

—Que la persona que pagó su matrícula dijo que usted no tenía trabajo y por tanto le cobramos la cuota mínima. Pero si es un profesional debe pagar la tarifa estándar de un millón de pesos.

Miré a Edna y luego al Maharishi buscando que alguno de los dos me dijera que se trataba de una broma. Pero ninguno de los dos dijo nada.

—Lo que pasa es que tengo una profesión en la que no pagan salarios profesionales —contesté sinceramente.

Edna siguió como si no me hubiera escuchado.

—Como ella solo pagó la mitad usted debe cancelar quinientos mil pesos para poder hacer el curso —dijo impertérrita.

—Pero es que no me alcanza.

Permanecimos largo rato en un silencio incómodo. Volví al rostro dulce del Maharishi esperando que interviniera por su potencial discípulo, pero el Maestro siguió inmutable. Eso me molestó y empecé a ponerme de pie.

—Espere un momento —Edna pronunció la frase sin ningún énfasis, pero la fuerza de su potencia mental me hizo volver a la silla—. Podemos buscar una alternativa. No tiene que pagarlo todo ya mismo. Lo puede hacer en cuotas.

—Es que tengo gastos fijos mensuales que no me permiten meterme en más deudas.

—Puede abonar los quinientos mil en dos cuotas, una la semana entrante y otra la semana de más allá —siguió con su costumbre de no escucharme.

—No me da para pagar en dos cuotas —contesté sin mucha determinación y luego de dudar un momento continué—, aunque tal vez podría pagar en seis cuotas quincenales.

Edna negó con la cabeza y discutimos un rato más ante la mirada ecuánime del Maestro. Al final acordamos cuatro cuotas de ciento veinticinco mil pesos quincenales. Allí me pareció que la sonrisa de Maharishi se acentuó. Entonces Edna dejó la tabla a un lado y procedió a la instrucción. Me dio todas las indicaciones y mi mantra personal y luego hicimos juntos una meditación en la que casi no me pude concentrar pensando en cómo iba a hacer para pagar las cuotas y con la idea fija de que de alguna manera me habían tumbado. Sin embargo, al terminar la sesión me sentí fresco, dispuesto a asumir la vida con alegría, plenitud y entusiasmo. Tanto que salí directo para el Parque del Periodista y me emborraché.

A pesar de todo noté que la meditación me hacía bien y en los meses siguientes me convertí en asiduo visitante de la casa de Maracaibo. Y del Parque del Periodista. De ese modo crecieron paralelamente mi capacidad de concentración en el mantra y de dispersión en el alcohol. Me fui alejando de Fabiola quien, cansada de disculpas y aplazamientos, dio con un tipo más macho, más frágil y con más tiempo disponible.

Para fin de año Edna organizó una jornada especial de meditación grupal después de la cual dio una extensa charla para ofrecer los productos de la marca Maharishi, expuestos en el salón de la recepción, que se había convertido en una especie de almacén: aceites, suplementos herbales, lociones, cosméticos, sustancias para el cuidado del cabello, ghee o mantequilla ayurvédica, objetos de protección electromagnética, todos con la garantía de calidad del Maharishi Mahesh Yogi que aparecía en cada una de las etiquetas con la sonrisa próspera de quien nunca ha tenido que coger un bus. Luego de embutirle la totalidad del surtido a los asistentes, Edna habló del próximo curso avanzado que nos permitiría alcanzar el nivel de siddhi en el cual era posible lograr la levitación. Me imaginé flotando pero la emoción no duró mucho porque Edna se encargó de aterrizarme: el curso valía tres millones de pesos. Entonces no me contuve e hice la pregunta que tenía en la garganta desde el primer día.

—¿O sea que si uno no tiene plata no puede evolucionar espiritualmente?

La mayoría de los presentes me miró con incomodidad y pena ajena. Pero Edna, imperturbable, se extendió en una explicación meticulosa.

—La plata es materialización de energía. Si tenés plata estás en posesión de una cantidad de energía, ya sea que la hayás heredado de alguien o la hayás logrado vos mismo. Si en esta primera etapa has realizado bien tus meditaciones tu mente se debe haber abierto y tu potencial energético concentrado para lograr lo que buscás en este mundo. Así que si no podés conseguir los tres millones de pesos es porque no has meditado lo suficientemente bien, y por tanto todavía no estás en el nivel para merecer esas enseñanzas.

La respuesta no me pareció exenta de cierta lógica pero no me convenció del todo. Continué yendo a la casa de Maracaibo durante unos meses más hasta que decidí abandonar al Maestro y buscar caminos espirituales menos onerosos. De eso hace más de veinte años y aún hoy conservo la costumbre diaria de meditar. No he alcanzado la paz absoluta con que se ilusionan los devotos pero estoy mucho mejor de lo que pudieran creer los incrédulos. La otra vez un conocido de Envigado me preguntó con esa manera dictatorial de reducir todo a dicotomías tan común en mi pueblo:

—¿Y a vos pa qué te ha servido tanta puta meditadera si seguís bebiendo como un caballo?

—¿Te imaginás cómo bebería si no meditara? —le contesté levantando la copa.

De vez en cuando me acuerdo del rostro de niño senil del Maharishi con gratitud, de la cara de palo de Edna con terror y del brazo pecoso de Fabiola con palpitaciones en el segundo chakra.