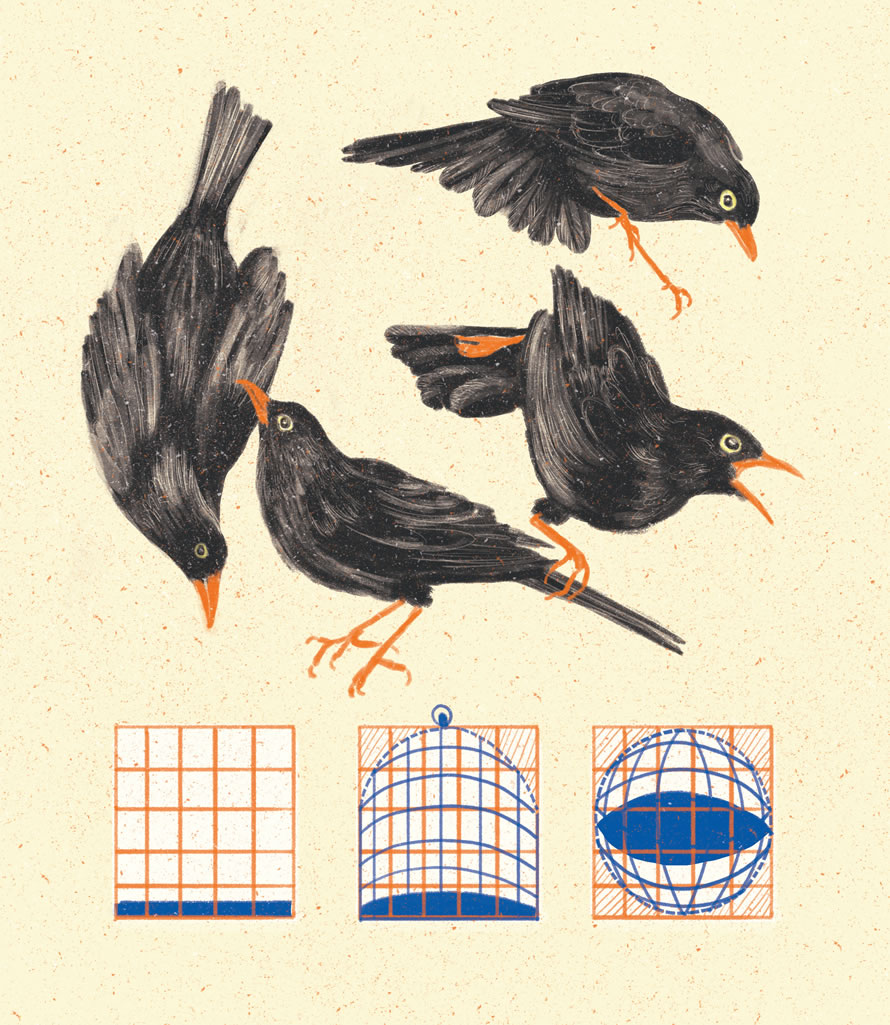

El tamaño de la jaula

Fernando Mora Meléndez. Ilustración de Laura Ospina

Mientras cambiaba el agua en la jaula de la mirla, mi padre dejó abierta la puerta y el pájaro escapó. Su vuelo era torpe y nervioso, de modo que no pudo remontarse en el cielo. Antes bien, saltaba a cortas distancias por los tejados vecinos. Tal vez por eso él confiaba en rescatarla. “Tiene las alas recién cortadas”, me dijo, sin perderla de vista. Ahora ella estaba en lo alto del caballete y miraba con desconcierto hacia todos lados.

Mi padre cogió una toalla, bajó las escaleras, salió a las calles del vecindario. Se notaba que él sabía orientarse en el espacio, de modo que intuía en el techo de cuál casa podría andar ahora. Fue hasta una de ellas, le pidió permiso a la dueña para subirse a la terraza de su casa. Allí le arrojaría el capote de baño para capturar a su ave canora. Desde la acera de enfrente, con una cerveza en la mano, yo lo veía, desangelado, mirando las cuerdas de la luz. La mirla se posó en una línea de alto voltaje sin inmutarse, como si quisiera burlarse de él con semejante desafío. Entonces sucedió algo inaudito. Mi padre le lanzó una piedra que había recogido quién sabe en qué momento, como un rapazuelo después de salir de la escuela. De pronto inclinó la cabeza y me miró. Estaba al borde del muro de una fachada y me daba temor verlo pararse en ese borde, pero no le dije nada porque tal vez sería aún más riesgoso. Me llamó la atención que su rostro no luciera desconsolado del todo por la pérdida del animal. Lo que observaba en él era una rabia incontenible por la ingratitud de su mascota. ¡Cómo era posible que despreciara su ración diaria de agua y comida, su pedazo de plátano maduro y su espacio ventilado en el exterior de nuestra casa, con una vista al cielo de trecientos sesenta grados! La falta de lealtad del animal lo enervó a tal punto que, una vez se dio cuenta de lo lejos que había ido, y de la imposibilidad de rescatarla para traerla de nuevo a su cautiverio de lujo, pensó en voz alta: Qué bueno tener un rifle para tumbarla… Miró al piso, tomó otra piedra, apuntó y se la lanzo ahora hacia una rama de un guásimo donde la fugitiva se limpiaba el pico, ahíto, con el ala. Ella tenía el gesto obtuso, desorientado e indefenso, como el de los poetas que salen de sus torres de marfil y en el primer semáforo se ven con cara de extraviados, o a veces no saludan a un conocido que pasa, a un palmo de distancia, solo porque andan en sus cosas.

Sin el menor atisbo de pesar, solo con la molestia del burlado, papá regresó a casa, con el acompasado sonsonete de sus chancletas. Pensé en el tamaño de las jaulas, en lo relativa que es toda forma de libertad. Quizás en el planeta entero como jaula.