Tercer lunes de mayo, 18, creo

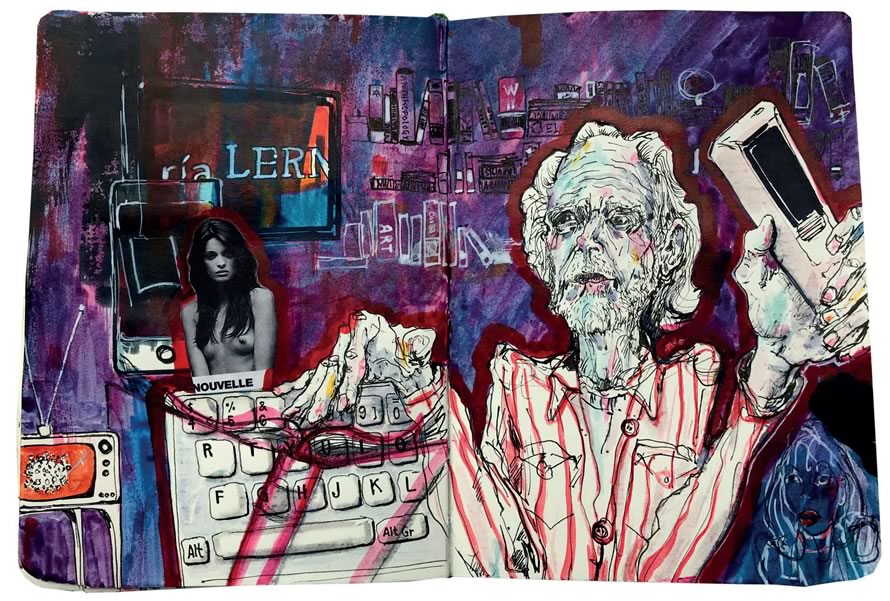

Eduardo Escobar. Ilustración de Cachorro

A estas alturas se me está embolatando el tiempo y tengo la impresión de que el reloj eléctrico de la cocina anda más despacio si es que no camina de para atrás. Qué días estos que nos tocan, que parecen domingos todos. Unos domingos más tontos que los domingos comunes y corrientes a los que nos hemos acostumbrado, cuando se llevan los niños a los matinales, a comer helados en los parques entre las palomas. Y a veces se visitan las suegras. La suegra es siempre un buen recurso para gastar un domingo. Era. Porque ahora ni con la suegra se puede.

Al principio de la cuarentena me seguí bañando como siempre por la mañana, como si mantuviera mi derecho a salir. Y hasta me ponía la ropa de siempre que debo mezclarme con Bretaña en los cocteles de las galerías y en los clubes de la clase media adonde a veces me invitan, o me invitaban los amigos, como si me dispusiera a cumplir una cita. Pero poco a poco me doy cuenta de que no tengo a dónde ir, porque no me dejan. Porque dicen que estoy demasiado viejo para exponerme al mundo exterior. Qué vaina tan jodida es ponerse viejo. Es cosa que apenas se nota, que se va pegando pero que de todos modos es reconocible, sensible, pecaminosa.

En estas grises rutinas, ahora me he ido dejando, ya no me afeito sino cuando la barba empieza a picarme, y muchas veces dejo pasar el día en piyama, descalzo, con perfecto desinterés por el cepillo de cabeza. Del computador de escribir pendejadas y leer pendejadas al televisor de ver pendejadas, como un péndulo me sobrevivo. Pero soy injusto. También he escrito algunas cosas que me gustan, y he visto algunas cosas buenas, bien hechas, informativas, sensibilizadoras. Escalofriantes documentales sobre los refugiados de todas partes, de masas que huyen hacia los países donde ponen las garzas con unos pocos corotos en los brazos, seguidos por la prole. Y vi algunas películas buenas. Claro que sí. Y conciertos de agradecer. Ofrecieron uno de Carlos Vives y sus amigos, pero por fortuna lo anunciaron con anticipación, para evitármelo. El mundo, a pesar de todo, parece estar bien organizado. Y en las ciudades se señalizan los huecos, los malos pasos, y nos previenen sobre los pisos mojados en los centros comerciales. Pero ya los centros comerciales son como un sueño. Me dicen que están cerrados. Los centros comerciales cerrados tienen un encanto triste. Como los templos en desuso.

En el camino al televisor desde el computador, o viceversa, uno le pega una ojeada inevitable al teléfono celular que se pone como nervioso en el bolsillo, y vibra y chilla. Yo no sé qué sería de nosotros, pobres terrícolas constreñidos a lo privado, en este trance de ahora, sin estos artilugios de la tecnología, sin la posibilidad de comunicarnos a través de las pantallas, de vernos aunque sea convertidos en haces de fotones. Estas cosas que nos miran y donde miramos forman parte de una misteriosa evolución de las relaciones que mantenemos con el mundo, son nuestra memoria colectiva contenida en un montaje de microcircuitos. Quizás prometen una conciencia organizada y la formación de un cerebro colosal unificado. Por ahora, mientras se realiza esa metamorfosis de lo individual a lo colectivo, mediatizada por redes de chips que emiten bytes y cuyos algoritmos reconocen en el pequeño relámpago de un parpadeo un rostro en un millón, contentémonos con cruzar chismes con los primos e hipótesis sobre el origen de la peste con los pocos amigos que nos quedan, y con el derecho de averiguarles la vida a las hermanas porque estamos aislados cada uno en lo suyo. A propósito, si todavía pudiera tener una hija la llamaría con el hermoso nombre de Pandemia. Me gustaría mucho gritar Pandemia, Pandemia, y que apareciera una niña corriendo hacia mí para abrazarme saltando en un solo zapato.

Y yo me pregunto. Quién sabe algo de veras sobre lo que nos está pasando: cuando todo el que ha querido decir algo sobre la naturaleza de la crisis ya lo dijo, estamos en las mismas miasmas de la incertidumbre, en perplejidad, boquiabiertos como en un sueño insulso donde algo nos acecha sin embargo. Y todo cabe, incluso la paranoia de la conspiración masónico-sionista para coronar cualquier detritus de la antigua casa de David. O la intriga jesuítica y opusdeísta o ariana. Todo puede ser cuando nadie sabe nada. Y hace tiempos dejaron de mandarnos ángeles del cielo para que nos expliquen las cosas y nos aconsejen lo que debemos hacer con ellas, por ejemplo, si la mascarilla es provechosa o solo nos aproxima al colapso por anoxia.

De dónde surgió el monstruo minúsculo lleno de patitas, qué forma tiene. Dicen que es hermoso. La belleza también mata. Rimbaud la sentó en sus rodillas y la injurió, y dijo que era amarga.

Qué es un virus. Las explicaciones de los científicos para nosotros los de a pie suenan a galimatías. Y cómo funciona: el bichito captura un glóbulo rojo e incuba en este un código y ahí está la catástrofe perfecta y empieza una multiplicación desaforada, inasible que se escabulle en mutaciones inesperadas. Y todo el mundo a su casa, a lavarse las manos, como cuando estábamos chiquitos. Mientras aprendemos a acortarle la vida con algún compuesto de proteínas armado en un laboratorio alemán que lo desbaratará desde adentro. ¿Y si no? Y si fuera el virus indestructible, el inexplicable, el anticristo montado en una cápsula de una micra o un micrón.

Los antiguos terrícolas todo lo medían en términos angélicos, y se preguntaban por el sexo de los ángeles, y cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Nosotros no somos menos bizantinos que nuestros protoabuelos con nuestros trabalenguas técnicos. Voy a repetirlo, los astrofísicos de ahora tan solo me cambiaron el bíblico Fiat Lux, por el cándido Big Bang. Es que fueron una vez niños que leyeron cómics. Y dejaron a Dios de lado para hacer metáforas con gatos cuánticos y saquear la germanía del Super Ratón. Cuántos caben en la punta de una aguja.

Y por qué estoy hablando de estas cosas, si precisamente dejé el televisor encendido en la historia de la familia Durrel… Para decirte, querido diario, qué es lo que más me aterra de la parálisis decretada, más que la ausencia de los abrazos, y el regreso de los zorros a los antejardines, más que la imposibilidad de encontrarse con los amigos y de patear, simplemente, las calles, sin rumbo, por el gusto de patearlas. Pero tú sabes, querido diario, tú, que me conoces mejor que yo, lo que más me fastidia del ostracismo: no poder darme un paseo por la librería Lerner de la avenida Jiménez. Me gustaba hacer ese tránsito por la ciudad virreinal de cuando en cuando. Ese tránsito desde el parqueadero de la carrera quinta que no es más que un patio polvoriento, hasta la librería, sorteando cagadas de perro por los andenes, tropezando con mendigos dormidos debajo de una cobija a cuadros, aspirando las rinconeras amoniacales donde desaguan los llamados habitantes de la calle, y aromas de empanadas vinagres resucitando en las pailas y nubes de gasolina de lo que llaman el parque automotor. Parque automotor es mucha joda para llamar los autos y los camiones y los buses y los enjambres de las motocicletas zumbadoras. Es como llamar a la leche el líquido perlático secretado por la cornúpeta consorte del toro. He notado que ahora han dejado de usar la palabra agua, esa bella palabra que parece un bucle, una burbuja uniendo armoniosamente la primera letra del alfabeto con la quinta de las vocales, por medio de una ge. Pero para qué les sigo contando. Ahora esa vaina se llama recurso hídrico. Una vez hice la prueba de pedirle a la camarera de una cafetería bogotana de la carrera séptima, rumbo a la librería Lerner, precisamente, que me trajera un vaso de recurso hídrico, frío, por favor. Y me mostró el culo ofendida. Pero mejor me marcho ya, querido diario, no sea que se me desate el Quevedo que todos los escritores llevamos dentro. Mañana salgo. Mañana salgo. Simplemente me rebajo diez años si me lo preguntan y me voy a buscar algún lugar donde le vendan a uno una cerveza y le presenten una muchacha con los labios pintados.

Para mí uno de los placeres de la vida es visitar librerías. Manosear libros, abrirlos, leer el índice y las solapas y la contratapa, ponderar el papel, la costura del lomo, la amplitud de las márgenes, los tipos de letra. Nunca hasta ahora me había puesto a pensar en el parecido que guardan las nalgas con el libro abierto. Pero deben ser los delirios del aislamiento después de días de no ver una mujer de carne y hueso ni siquiera vestida, ni siquiera en sueños.

Que pronto volverán a abrir las librerías, dicen los planificadores de las estrategias del combate contra la impalpable presencia virulenta. Error de cálculo. En la pandemia, las librerías son lugares tan peligrosos como las centrales de abastos. Ninguna entre todas las cosas comprables, exceptuando los aguacates, debe ser más acariciada, ponderada, escrutada, y sacudida para calibrar el tamaño de la pepa.

Quiénes me robaron el placer de las librerías, la lujuria de los libros nuevos abiertos como nalgas? ¿Los murciélagos chinos con sus sonrientes dientecillos? ¿La parasitóloga enamorada de Wuhan que dejó una puerta abierta por pensar en su novio de ojos rasgados, cuyos padres murieron en un campo maoísta de reeducación? Que fue el nombre que le dieron los chinos a los campos concentracionarios de su horrible siglo XX. ¿Quién pudiera decírnoslo, querido diario?

Pero ya son las once de la noche, si no más. Tal vez ahora ha vuelto a amanecer ayer. Tal vez amanecerá y veremos un pasado mañana que no nos habíamos imaginado. Después hablamos.