Magia congelada

Ignacio Piedrahíta. Ilustración de Tobías Arboleda

Una novela calurosa como Cien años de Soledad empieza con una sensación de frío: Aureliano Buendía recuerda cuando su padre lo llevó a él y a su hermano a conocer el hielo. El padre, de hecho, tampoco lo conocía. Era una novedad para los tres aunque no la vieran con los mismos ojos, pues a una curiosidad adulta le cuesta permanecer en el disfrute de la fascinación. De modo que, para José Arcadio, esos singulares objetos de feria que traían los gitanos encarnaban también la posibilidad de volverlo rico.

De ahí que no se contentara simplemente con ver o tocar, sino que los quería para él. Primero compró un imán, luego un catalejo y una lupa, y después unos instrumentos de navegación y un laboratorio de alquimia. Grandes descubrimientos en su momento, la riqueza que estos artefactos habían dejado a sus inventores era ya materia de leyenda. José Arcadio tenía visión, solo que iba atrasada unos cuantos siglos. Cuando descubrió, con el sextante y los mapas, que la tierra era redonda, su esposa Úrsula llegó al límite de la tolerancia y expulsó a los gitanos del pueblo.

De modo que cuando volvieron, varios años después, trayendo el hielo, ya el esposo estaba amansado y era un hombre soñador pero inofensivo. Más inclinado a dar una opinión que a emprender acciones, no resultaba ya una amenaza para el patrimonio familiar. El témpano se exhibía en un cofre de pirata, custodiado por un gigante de torso peludo, cabeza rapada y nariguera. Cuando el cliente pagaba diez reales, este levantaba la tapa del arcón y se lo dejaba ver, y, por cinco más, tocar. José Arcadio entregó el dinero, apoyó su mano en el témpano y, “como expresando un testimonio sobre un texto sagrado, exclamó: este es el gran invento de nuestro tiempo”.

Aunque su inocencia llama a la compasión, aquel juicio sobre el hielo no constituye el colmo de la locura de José Arcadio. Al contrario, de todas las novedades que habían traído los gitanos año tras año, esta era la de más reciente invención. Es más, estaba en pleno auge mundial. Porque el hielo tendría apenas medio siglo de uso como producto comercial y ahora estaba en su mejor momento. Si consideramos que el coronel Aureliano participó en la Guerra de los Mil Días, y si ponemos que combatió digamos en su segunda juventud, los anteriores hechos en Macondo debieron de haber sucedido alrededor de la década de 1870. Colombia había salido de una guerra civil hacía una década y se preparaba para otra, pero de alguna manera eran años de paz, donde coexistían la fantasía y el comercio exterior. De ahí que fuera perfectamente posible la entrada al país del objeto de moda en el mundo en ese momento: el hielo, con su denominación de origen.

Lo más probable es que el bloque congelado que llevaron los gitanos a Macondo hubiera venido del noreste de los Estados Unidos, donde estaba entonces el centro del comercio mundial del hielo. En realidad, no había otro lugar posible de donde hubiera podido llegar, salvo que lo hubieran bajado de los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero aun en ese tiempo era más fácil traer mercancía del exterior que moverla dentro del país. Y, sí, José Arcadio tenía razón, alguien se había hecho rico vendiendo agua congelada.

El negocio del hielo en aquel entonces no es como lo imaginamos hoy en día, pues cuesta creer que las fábricas de hielo y las neveras caseras no hubieran existido siempre. Antes las verduras se consumían recién cogidas y la carne se salaba o se cocinaba para que no se dañara, especialmente en el verano o en los países tropicales. Solo en algunas pocas poblaciones cercanas a montañas nevadas se usaba el hielo natural para conservar un poco más estos productos en días calurosos de mercado. En general el hielo se usaba poco y solo para conservar alimentos, y, nunca, en ningún bar del mundo, se servía el trago frío, hasta que eso cambió radicalmente en el siglo diecinueve, cuando a alguien se le ocurrió poner cubos de hielo dentro de las bebidas.

Esa persona fue el señor Frederic Tudor, un bostoniano de familia acaudalada que después de un viaje al Caribe se dio cuenta del gran potencial del hielo para sofocar una sed tropical. Tudor, que en esa época estaba dedicado a la sola actividad de disfrutar de su fortuna, y que era consciente de que sus gastos rápidamente la mermarían, estaba a la espera de un gran negocio. Y lo encontró: el hielo, que faltaba en medio planeta, sobraba en invierno en las tierras frías vecinas de su finca. Solo había que transportarlo a donde fuera necesario, aunque, previamente, hubiera que convencer a la gente de que no podía vivir sin él.

Ninguna de las dos cosas resultó fácil. Para empezar, ningún capitán quería menoscabar su prestigio llevando en su barco una especie tan insípida, de modo que Tudor tuvo que comprar la embarcación para su primer envío. Este lance inicial, que fue a Martinica, resultó en fracaso. La gente allí no conocía los medios para conservar el hielo y se derritió en el mismo puerto. Aparte, nadie sabía para qué servía. Esto llevó a Tudor a realizar una gira por el sur de los Estados Unidos, de bar en bar, dando muestras gratis a sus dueños, con el fin de que ellos mismos experimentaran el cambio que significaba tomar una bebida helada. Les apostaba que alguien que probara agua con hielo no volvería nunca a tomarla directamente de la llave.

Al fin, Tudor tuvo éxito. Tras su estrategia de mercadeo, el mundo entero se aficionó al hielo. Todos los bares de su propio país comenzaron a usarlo, y las carretas repartidoras de hielo pasaban por los barrios para suplir los pedidos de los hogares. Servir la sobremesa fría pasó a ser un motivo de distinción en una casa de familia, y un whisky sin hielo en el bar ya era casi un pecado. Estas maneras se propagaron por el Caribe y por todo el planeta. Unos de los grandes clientes de Tudor fueron los ingleses, quienes encontraron de repente cómo llevar más elegantemente su labor colonial, pues estar bien vestido en Ceilán o en Borneo resultaba intolerable sin un trago frío en la mano. Flotas de barcos mercantes cargaban hielo en los puertos de Boston y Nueva York, y surcaban el mundo para abastecer la demanda global.

Tras dos décadas de altibajos y bancarrotas, Tudor llegó a ser conocido en el mundo de los negocios como el “rey del hielo”. Y tras su muerte en los años treinta, el mercado del hielo aún tenía casi cien años de apogeo por delante. En todo ese tiempo el producto salía del mismo lugar: el noreste de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Si bien los escandinavos trataron de hacer competencia, el mercado interno de Europa tardó en cobrar entusiasmo y en los palacios ingleses solo se consumía hielo americano, marcando la tendencia.

Por grande que fuera la demanda, la oferta estaba a su medida. El hielo era entonces un producto netamente natural y se daba cada año durante el invierno, cuando se congelaba la capa superior de los numerosos lagos de Nueva Inglaterra. Sin embargo, era tal la solicitud del producto, que un invierno relativamente cálido podía provocar una “hambruna de hielo”, con la consiguiente crisis económica y escasez en las calles.

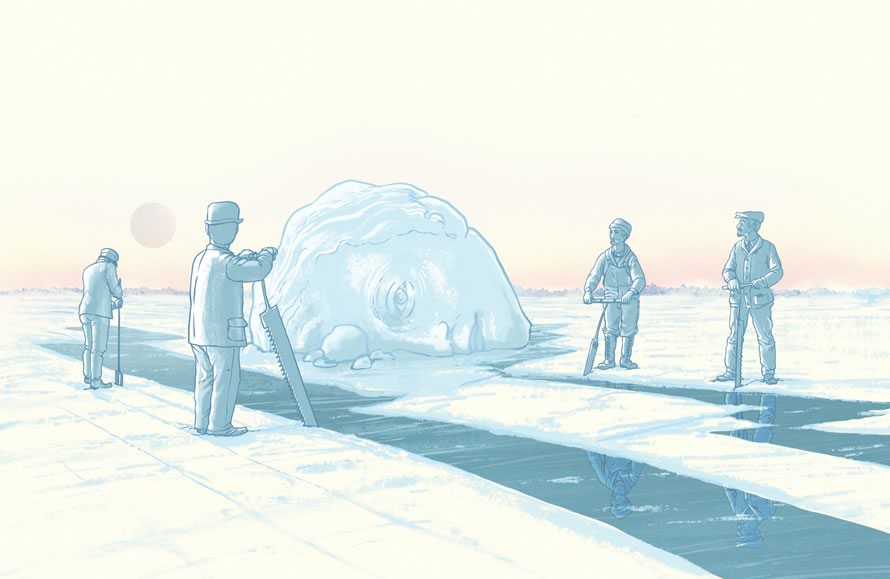

Pero normalmente había para todos. La cosecha del hielo solía comenzar “un día después de Navidad…”, como lo cuenta Henry David Thoreau, quien en los años cuarenta vivía en su famosa cabaña junto a Walden, una de estas lagunas que se escarchaban en invierno y que eran explotadas por los negociantes de hielo. En lo más frío de la estación, cuadrillas de trabajadores llegaban a las lagunas y medían el espesor del hielo que las cubría para ver si este podía aprovecharse. Poco menos de dos cuartas eran suficientes para sostener a los trabajadores y sus animales de tiro.

Después de comprobar el espesor, los obreros limpiaban la superficie con rastrillos y luego marcaban una cuadrícula. Esto se hacía con uno o dos caballos que jalaban una especie de arado con una cuchilla y dejaba un surco visible. Entonces, entraban en acción los cortadores y aserraban los bloques manualmente.

“En el invierno de 1846 a 1847”, cuenta Thoreau en Walden, “todos los días venían cien irlandeses con capataces yanquis desde Cambridge para llevarse el hielo de la laguna”. El primer día “descendieron precipitadamente hasta nuestra laguna con carretas llenas de utensilios de labranza de aspecto desgastado, trineos, arados, sembradoras, cuchillas para la hierba, palas, sierras, rastrillos, y todos estaban armados con un pico de doble punta. (…) No sabía si venían a sembrar centeno de invierno o alguna otra especie de cereal importada recientemente de Islandia. (…) Dijeron que un hacendado, que permanecía en el anonimato, deseaba doblar su capital, que, según entendí, ascendía ya a medio millón de dólares, pero, a fin de cubrir cada dólar con otro nuevo, hizo descubrir la piel de la laguna de Walden quitándole su abrigo en pleno y crudo invierno”.

Una vez cortados los bloques de hielo, que quedaban flotando, eran sacados del agua con garfios de hierro y se montaban en carretas, o con malacates a vapor que los subían en cintas transportadoras en el caso de las grandes explotaciones. En amplias bodegas de madera, las ice houses, se escuadraban los bloques para que dieran dimensión y luego se les apilaba en pirámides de hasta diez metros de altura. De ahí se iban despachando en ferrocarril para los puertos y el comercio internacional, o hacia los centros de distribución del mercado local.

Puesto que hasta el florecimiento del comercio del hielo nadie se ocupaba de esta costra de agua congelada, tuvo que escribirse una legislación. Normalmente quien tenía tierra sobre la orilla de lago gozaba de prelación, pero el dinero que generaba esta industria era tal que había frecuentes querellas, equiparables a las que surgían por minas de oro. El caso del lago Fresh, donde tenían las bodegas la empresa de Tudor y otros empresarios, debió ser resuelto por un profesor de Harvard, con mapas topográficos dibujados al centímetro. Se dice que incluso la gente se disputaba el derecho sobre los témpanos que bajaban por los ríos.

Mientras tanto, Thoreau observaba con los ojos del poeta, intentando entender cómo encajaba todo aquello: “A veces uno de esos grandes bloques resbala del trineo de un nevero, cae a una calle de la ciudad y yace allí durante una semana, como una gran esmeralda, recibiendo la atracción de los transeúntes. (…) Así es como, al parecer, los achicharrados habitantes de Charleston y Nueva Orleans, de Madrás, Bombay y Calcuta, beben de mi pozo. (…) El agua pura de Walden se mezcla con el agua sagrada del Ganges”. También a José Arcadio ese “enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo” lo hizo sentir parte del mundo.

El hielo natural dejó de consumirse a principios del siglo veinte, cuando se inventaron e hicieron asequibles los congeladores eléctricos. Este nuevo hielo se ofrecía, paradójicamente, más puro y mejor para el estómago. En cien años los lagos de la región productora se habían contaminado con las aguas negras de los pueblos aledaños. Como en adelante sería la norma, lo artificial resultaba más práctico y seguro. Hasta hace poco nos reíamos con benevolencia de la ingenuidad de Thoreau o de José Arcadio. Ahora, sin embargo, hemos descubierto que si el hombre ha perdido la capacidad de sorpresa, la naturaleza se encargará de devolvérsela.