Al menos

Tomás Lopera Jaramillo. Ilustración: David Giraldo Pineda

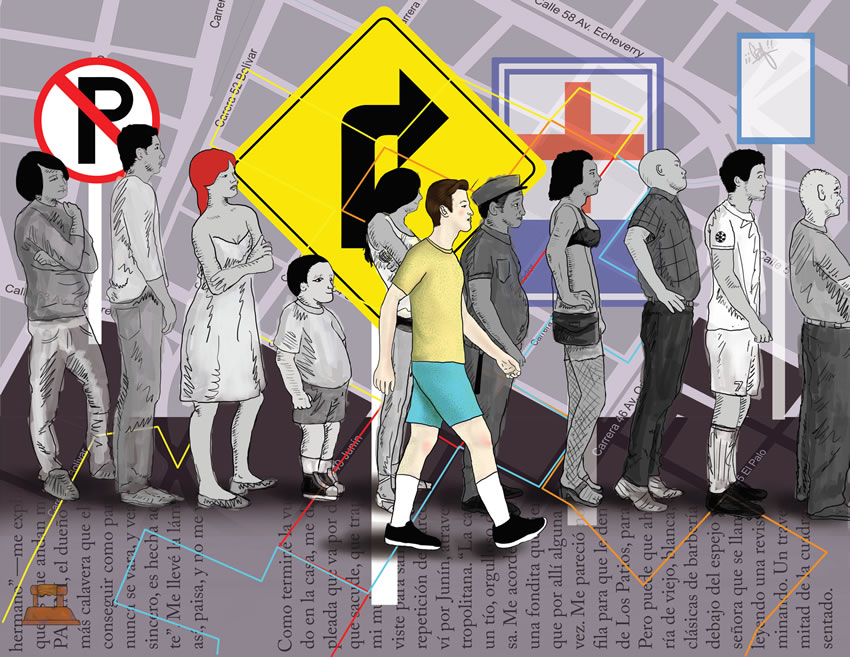

Dicen que la fila comenzó al lado de la Catedral Metropolitana. Que se juntaron unos jubilados bregando a reclamar la pensión en un banco del Estado —con el enjambre de señoras ofreciéndoles préstamos a tasas de usura o coqueteándoles a ver si se levantaban uno y recibían esa platica mensual— y una gente reclamando medicinas en la Entidad Prestadora de Salud (EPS). Que de un momento a otro terminaron dando la vuelta a la manzana, avanzando en zigzag hasta San Juan y ahí se armó también el chisme de que si uno metía plata en un negocio, le devolvían el doble a fin de mes. Entonces la gente corrió a asegurarse un puesto en la fila porque aquí bobos no somos y sabemos que los primeros que llegan a la pirámide son los que cobran. Los de abajo son los que terminan fregados.

Ese día salí para el Centro a comprar las dos láminas del álbum del mundial que me quedaban faltando —el escudo de Polonia y la copa mundo—. No las había querido comprar en El Poblado a precios de gente que ni se baja de la Toyota de vidrios ahumados. Quería conseguirlas a precios del Centro, a precios de gente que va caminando como quien no quiere la cosa y se acerca desinteresadamente, uno diría que por error, a preguntar y regatear quince minutos: “Le doy mil menos” y el otro: “Pero ¿cómo se le ocurre?, si antes se la debería cobrar a mil más, vea que es que están muy escasas… No, es que ya me hizo pensar en que se la estoy dejando es muy barata”, y así, en ese tire y afloje en que uno termina pagando el precio que el vendedor tenía en mente, pero con la sensación de haberla sacado regalada. Esa sensación me pone efervescente, no sé por qué. Quizá porque estoy muy pelado y me alegra cualquier peso que me ahorre. Me bajé del metro en San Antonio y caminé debajo del viaducto que sombrea la carrera Bolívar y su comercio de remates, empanadas y pollos fritos. Llegué al Parque Berrío, subí por Colombia, crucé Junín y me metí por el Pasaje La Bastilla (que para mí siempre ha sido un infiernito, un infiernito de una cuadra con condenados a pantalones de prenses de telas sintéticas, camisas de figuras geométricas y aires alcohólicos). Una cuadra más allá conseguí las láminas. Una fue más barata, porque era “colombiana”.

—Imagínese hermano —me explicó el comerciante de coleccionables—. ¡Qué problema!, dicen que es que andan mal de plata, allá en Italia, ¿sí me entiende? Se murió don Giorgio Panini, el dueño del chuzo, el que fundó la empresa, y quedaron fue los hijos, cuál más calavera que el otro, y vea, sacan este álbum que tiene láminas imposibles de conseguir como para que la gente gaste más. Pero bueno, afortunadamente el paisa nunca se vara, y vea, mírela sin compromiso, es igualita a la italiana, pero yo le soy sincero, es hecha aquí a dos cuadras. Nosotros sí somos unos berracos definitivamente.

Me llevé la lámina pirata, que no es igualita, pero pasa, porque yo también soy así, paisa, y no me varo y estoy sin trabajo desde hace dos meses.

Como terminé la vuelta temprano me fui a quemar tiempo por ahí. Ya huelo a podrido en la casa, me da pena del portero, que sabe que no salí en todo el día, de la empleada que va por días —antes eran tres días, ahora solo uno, porque tocó recortar—, que sacude, que trapea y ve que yo no hago gran cosa. Pero sobre todo me da pena de mi mujer, que me mira por el rabillo del ojo, con la paciencia agotándose, mientras se viste para salir a la oficina, y yo hago como si no me diera cuenta y sigo viendo la repetición de Barcelona vs. Real Madrid de la Supercopa de España 1997. Me devolví por Junín, atravesé el Parque de Bolívar y me planté al frente de la Catedral Metropolitana. “La catedral de ladrillo cocido más grande del mundo”, dijo alguna vez un tío, orgulloso de esos orgullos que nos encantan por aquí en esta tierra montañosa. Me acordé del encargo de mi mujer, la plancha antigua que quiere para decorar una fondita que tiene el suegro en la finca, así que giré a la izquierda con la idea de que por allí alguna vez había visto anticuarias. En ese momento vi la fila por primera vez. Me pareció normal, no le miento, en este país es normal que un enfermo haga fila para que le den sus remedios, para entrar a Crepes & Waffles, para sacar el carro de los patios del Tránsito, para pagar un paquete de cigarrillos, aquí siempre hay que hacer fila. Pero puede que ahí haya comenzado todo. Seguí bajando la cuadra y vi una peluquería de viejo, blanca, con un espejo de toda la pared donde se reflejaban cinco sillas clásicas de barbería, cómodas, aparatosas. Las mesas y cajones estaban flotando debajo del espejo y eran de un material plástico que imitaba el mármol. Una señora que se llamó para mí Mercedes De-Algo Jaramillo Restrepo Uribe estaba leyendo una revista Caras mientras le cepillaban el pelo teñido de rojo. Seguí caminando. Un travesti esperaba cliente sentado mientras miraba el celular. En la mitad de la cuadra encontré la primera anticuaria. En la entrada, el dueño esperaba sentado.

—¿Puedo? —pregunté.

—¿Qué buscaba? —respondió.

—No sé.

Ni bobo que fuera, no le iba a decir de primera que quería una plancha antigua para que supiera y me cobrara bastante por ella, yo tengo mis técnicas, así que dije:

—Quería mirar, a ver de qué me antojo.

—No —dijo él, cortante—. Tengo que salir, y usted tiene cara de demorarse mucho. Al frente hay otra, vaya allá.

Confundido por las repuestas anticomerciales del señor y un poco irritado, pasé la calle y entré en un espacio de dos por tres metros donde había cinco hombres hablando animadamente y muchos objetos viejos. “Siga, mi don, sin compromiso”, dijo el que debía ser el dueño. Arriba, colgado con un lazo podrido, un carrito de lata se mecía sobre nuestras cabezas. “¿Va a tomar tinto?”, me ofreció otro, el más joven. “No, gracias, no bebo”, respondí haciendo gala de una bobada muy mía, ser dizque chistín para intentar caerle bien a todo el mundo. Creo que a fin de cuentas logro lo contrario, porque generalmente son chistes flojos y la gente se da cuenta de mi inseguridad, quizá por el tono, o la mirada al piso. Al menos los señores sonrieron. Miré alrededor, a decir verdad, la selección no era muy buena. Los juguetes pequeños estaban en mal estado, las cajas de medicinas y tónicos que presentaban algún interés, descuidadas y rotas. Di un rodeo esquivando cuerpos de viejos y salí despidiéndome de esos anticuarios tomadores de tinto con una sonrisa y las manos vacías.

Me devolví por la misma calle y me extrañó no ver al travesti y que la peluquería estuviera vacía y cerrada. Al llegar a la esquina divisé a Mercedes De-Algo Jaramillo Restrepo Uribe y al hombre con tetas integrados a la fila, casi de últimos, esperando sin avanzar. Me pareció extraña la imagen de una señora tan tradicional al lado de otra tan poco tradicional, pero me alegró que en Medellín ya se vieran cosas como esas. En un comienzo me pareció que la fila iba hacia la EPS, pero no se podía saber claramente. Seguí caminando sin prestarle mucha atención al asunto y me metí al Parque de Bolívar. Vi muchas caras. La gente, la gente de aquí, del Centro de Medellín, mi gente, tan variada, tan diferente, tan trágica, tan cómica, tan alegre, tan desesperada. Tanta gente. Frente a la Metropolitana se reunía un rebaño de gringos de chanclas flip flop y aseo dudoso atentos a una muchacha que les explicaba en inglés con fuerte acento paisa: as you see, here there are all kinds of things, legal, illegal, everything. Me reí suavecito del turismo que busca la realidad, que quiere sentirse no-turismo. Me burlé de mí mismo yendo a los mercados de Lima o de Salamina, Caldas —cuando había con qué pasear—, a ver cómo merca la gente de verdad. Como estos gringos, que seguro se pondrían felices si un gamín les roba el mobile phone porque tendrían una experiencia nueva y auténtica, todo eso.

Entré un segundito a Ali Baba, el sex shop de ahí de la esquina de Junín, porque aunque no soy un pervertido, ni nada de eso, he ido incorporando algunas ayudas a mi numerito, que, después de ciertos años de casado, oxigenan —o bueno, a mí me han servido—. Cuando salí, la fila ya pasaba la calle hacia Junín y los carros pitaban pidiéndole a la gente que se quitara, pero nadie quería perder el puesto con otro más vivo y se apretaban entre ellos impidiendo el paso de los carros, lo que produciría unas horas más tarde un taco monumental. Atravesé las humanidades hiladas como pude y me fui rapidito a ver si cogía el metro y llegaba a la casa antes que mi señora y alcanzaba a esperarla con un vino del D1, o algo así, para bajarle la aspereza. Subí las escaleras de a dos escalones y llegué ahogado arriba, tomé aire, pasé la Cívica, que tenía ya un saldo mínimo, y entré a la estación. Mientras esperaba la llegada del tren miré abajo, en ese plano cenital tan bonito que se produce desde las alturas de esa mole concreta que son las estaciones del orgullo de los antioqueños. Ahí sí me sorprendí mucho, porque abajo, ordenada, la fila seguía creciendo. El sonido chirriante del tren me sacó de mi sorpresa y me monté pensativo. Saqué el celular y me fijé a ver qué decían en Twitter, pero no pude ver nada porque no tenía datos. Tuve que esperar a llegar a la casa. Me puse a buscar, con numeral y todo, #filaenelcentro, cosas así, pero nada. En esas estaba cuando llegó mi señora. Mejor dicho, me encontró en las mismas de siempre, en el computador, sin hacer nada. Me saludó y me preguntó que qué había hecho en todo el día. Le conté que mirar clasificados en internet, mandar un par de aplicaciones y bajar al Centro a conseguir las laminitas del álbum del mundial que me faltaban. “Te rindió entonces”, dijo torciendo la boca y tomando paso rápido a la habitación.

Al otro día me levanté temprano a prepararle el desayuno pero los huevos se me pasaron de punto y la yema quedó dura, la arepa sin tostar, el café aguado. Ella no dijo nada, dejó todo medio picado y se fue porque tenía afán. Yo prendí el computador y me metí a computrabajo.com y elempleo.com a ver si salía algo nuevo, pero nada. Las mismas tres o cuatro ofertas serias y una decena de convocatorias a “profesionales en todos los campos” que no eran más que estafas o ventas de cursos de inglés. Decidí salir a trotar un rato. Uno cuando tiene trabajo no hace sino pensar en que qué bueno tener tiempo para leer, hacer ejercicio, ir a la finca en semana, cosas así, pero cuando tiene el tiempo no piensa sino en plata y en qué cuentas faltan por pagar y cuánto queda de la liquidación, entonces no trota ni hace ejercicio y mucho menos se va para la finca en semana, porque un desempleado pasando bueno no es bien visto. Al menos eso me pasa a mí. Me puse el atuendo trotador y salí con toda la intención de hacer cinco kilómetros y sacudirme la mala racha. Con los primeros pasos cambié la meta, de cinco a tres kilómetros y sentí que el aire inmundo de las horas pico llenaba mis pulmones perezosos. El tráfico era imposible, realmente imposible. Pasé por el frente de Otraparte y ahí ya los carros estaban casi detenidos. Me alegró no tener que ir a ningún lado, pero pensé en mi mujer, atrapada en esa jaula marca Renault desesperada por llegar a tiempo donde un jefe al que odia, a hacer un trabajo que no quiere hacer. Unos días antes de que me echaran del trabajo habíamos decidido que ella iba a renunciar para dedicarse a escribir. Era lo que quería. Hace años. Ha publicado un par de cuentos en El Colombiano y en una revista de Barcelona. Siente que es su momento. Pero llegó el “Lo sentimos, es un recorte general por políticas de los nuevos dueños. El departamento de contabilidad será asumido por un outsourcing en Singapur”. Todos los planes al carajo. Cuando llegué al Parque de Envigado, ahogado y bañado en sudor —porque uno en el carro no se da cuenta, pero eso es todo subida, leve, pero subida—, me sorprendí de encontrar una fila larga, y entre las caras formadas una tras otra, la de un excompañero de oficina.

—¿Qué más Carlos, qué se dice? —me acerqué.

—Uy, papá —respondió como sin reconocerme—, bien, por aquí en la fila.

—Eso veo, eso veo, ¿no se acuerda de mí?, Ramírez, de contabilidad.

—Ah, sí, sí —pero era claro que todavía no—, ¿qué más, Ramírez?

—Bien, llevándola. No me esperaba que me sacaran así, al otro día. Esos mexicanos que compran la empresa y en un día ya habían sacado todo el departamento de contabilidad.

—Sí, sí. Nosotros salimos a los tres días. Ya el departamento de tecnología queda en la India.

—¡No jodás! —dije fingiendo sorpresa, porque eso se supo, los mexicanos sacaron a todo el mundo.

—Pues sí. Aquí estoy en la fila, al menos.

—¿Cómo así? ¿Para qué es esta fila?

—¿No supo? Dicen que hay una pirámide nueva, que lo que usted meta se lo doblan en un mes. Yo voy a meter lo que me queda de la liquidación.

—Uy, ¿pero en eso no termina uno perdiendo siempre?

—Pues hombre, me extraña la pregunta, siendo usted contador. Claro que algunos pierden, pero no todos. Los primeros ganan, espero ser de los primeros, una señora aquí adelante me dijo que siempre estábamos avanzaditos y con el tamaño de esta fila, creo que nos da —dijo ya distraído, mirando encima de las cabezas intentando ver lo más lejos posible.

—Ya. Bueno, así quedamos, suerte.

Seguí persiguiendo la fila para ver dónde paraba y le pregunté a varias personas qué hacían ahí. Un niño me dijo que era un concierto de Paw Patrol gratis en La Macarena, que se necesitaban dos tapas de Pony Malta contramarcadas. Un señor mayor me dijo que era que estaban abriendo una tienda de cosas americanas muy finas, cosas que no se consiguen en Medellín y que, si se consiguen, son muy caras, que iban a abrir con unos descuentos muy tremendos, que si quería me podía meter, pero le tenía que dar veinte mil. Una mujer me dijo que era que había una convocatoria para un reality y que ella se había preparado toda la vida para una oportunidad así, dijo que tenía más de mil seguidores en Instagram. Ella sabía que ese papel era de ella. Después de dos o tres horas de caminar y preguntar tuve esa sensación de mierda otra vez. Desde que perdí el puesto la siento llegar, de repente, como una cachetada de cuerpo entero, un desasosiego que me impide disfrutar de cualquier cosa, una insipidez colosal, una tristeza. La vergüenza de estar perdiendo el tiempo. Con tantas cosas que dije que iba a hacer: conseguir la plancha antigua, pintar los marcos de las puertas del apartamento, ordenar el cuarto útil o instalar por fin esas repisas que compramos en diciembre. Buscar trabajo. Buscar trabajo de verdad. Pero es que la fila no se acababa, hermano, y cómo me iba yo a quedar sin saber hasta dónde era que iba.